Por Amanda Fievet Marques

|

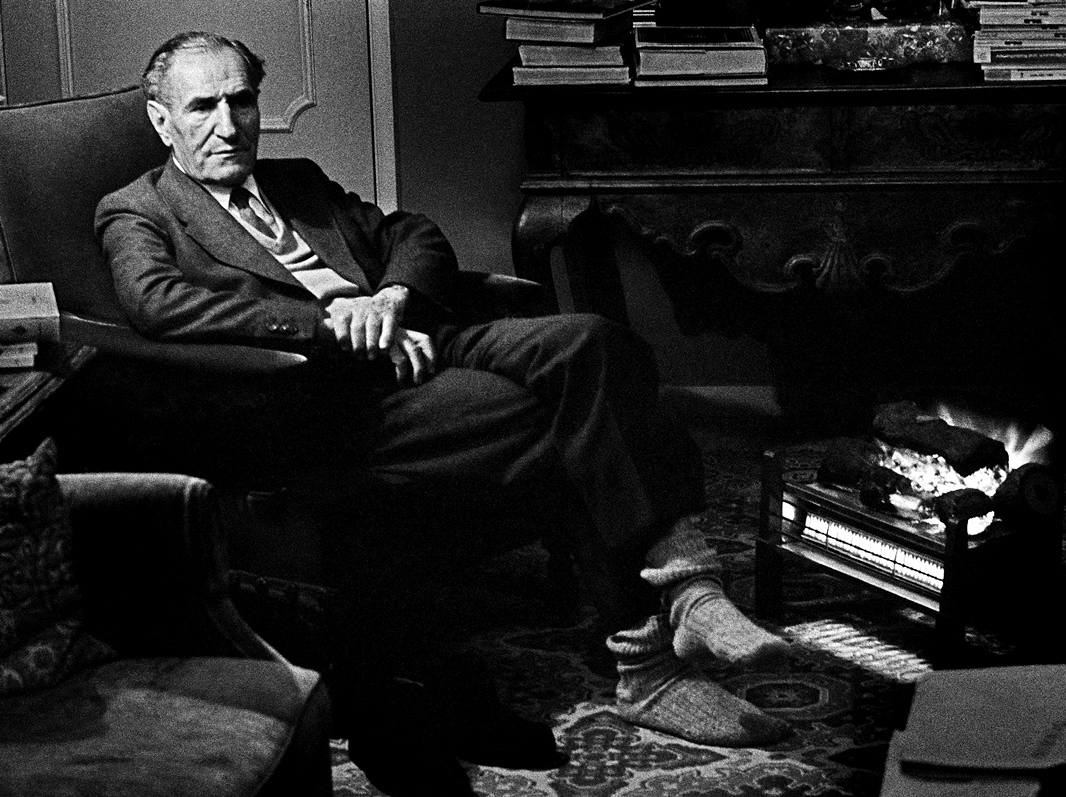

| Théodore Chasseriau. Retrato de La Rochefoucauld (detalhe) |

Este ensaio surge da vontade de

analisar a obra de um escritor que se vale da utilização de um tipo específico

de discurso, que é a máxima moral. Por meio dela, ele perscruta com

desconfiança as aparências e realiza um escrutínio dos valores e da conduta

humana, é ele o aristocrata francês do século XVII, François, duque de La

Rochefoucauld (1613-1680).

Parto de uma suspeita

compartilhada por La Rochefoucauld e por diversos moralistas, a de que por trás

das aparências da virtude se ocultam motivações menos nobres, muitas vezes

enraizadas no amor-próprio e na busca pelo prestígio.

Longe de constituir apenas um

estilo aforístico ou um recurso retórico elegante, a máxima moral, tal como

cultivada por La Rochefoucauld, opera como um dispositivo filosófico de

crítica, uma forma breve, mas contundente, que desmonta a virtude como valor

absoluto e revela suas contradições.

Édith Mora (1965) descarta as

hipóteses interpretativas que assumem que a vida de La Rochefoucauld tenha sido

dividida respectivamente em duas vertentes, correspondentes ora à primeira fase

de sua vida, do homem de espada, do espadachim, combatente na Fronda, ora à

segunda fase de sua vida, do escritor, do recluso autor das máximas publicadas

em 1665. Para ela, o duque não trocou o campo de batalha pela biblioteca, mas

escreve com a espada, por meio de uma “escrita-lâmina” (Mora, 1965, p. 39), tão

cortante quanto possível.

A máxima, em sua forma lapidar,

torna-se o meio privilegiado por La Rochefoucauld para desestabilizar os

discursos edificantes da moral tradicional. A virtude, longe de ser negada

frontalmente, é antes revelada como aparência cuidadosamente fabricada, e, nesse

gesto, perde sua aura de pureza.

Quanto à máxima, propriamente,

Serge Meleuc (1969) propõe no artigo “Structure de la máxime”, que se trata de

um tipo específico de discurso literário formado por dois aspectos. O primeiro

aspecto da máxima é que ela “enuncia um universal a respeito do homem” (p. 69);

o segundo, é o ensinamento, pois se trata, segundo ele, de um discurso “tipicamente

didático” (p. 69).1 Enfim, enquanto tipo de discurso, ele o define,

linguisticamente, pela estrutura “enunciado do leitor + negação” (p. 96).

Segundo André-Alain Morello (1992),

a eliminação da enunciação produz a impressão de uma voz misteriosa, que seria

responsável, na verdade, não por um didatismo, mas pela obscuridade. Por isso,

é preciso falar, a respeito da máxima, de uma “estética do inacabamento

voluntário” (p. 114), à qual se articulam a ironia, a sátira, o paradoxo.

Morello também põe o problema da

imperatividade da máxima. Segundo ele, raramente ela enuncia leis ou regras, e

procura, de fato, definir. No caso da epígrafe escolhida por La Rochefoucauld

para a quarta edição do seu livro – “Nossas virtudes não são, muitas vezes, senão

vícios disfarçados.” –, ela se apresenta como um dos modelos da máxima.2

Para Jean-Pierre Beaujot (1984), a

própria estrutura dessa definição provoca um efeito de leitura bem distinto do

de um simples dicionário: “À diferença do discurso lexicográfico […], a máxima

é insular; enquanto a definição permite ir do conhecido ao não-conhecido, a

máxima-definição é surpreendente e suficiente” (p. 98-99, grifos do

autor).

As múltiplas camadas na obra de

La Rochefoucauld

Há que se considerar também o

contexto da obra de La Rochefoucauld, situada entre o jansenismo e a ideologia

aristocrática da honra. Essa tensão, como indicam comentadores como Jean Lafond

e Louis Hippeau, confere à moral das máximas complexidade, pois ela não oferece

um sistema, mas um espelho fragmentado onde o ser humano se reflete em sua ambiguidade.

A primeira leitura, e a que é

predominante é a jansenista, que destaca uma alegada herança agostiniana no

autor das máximas. Na tradição literária francesa, considera-se La

Rochefoucauld “o descobridor” da máxima que é o “meio de expressão flexível o

bastante para servir a todas as necessidades da literatura moral (Lafond, 1978,

p. 168). Depois, perpetuada por La Bruyère, Vauvenargues, Chamfort, Joubert, até

Paul Valéry, Pierre Reverdy e Cioran, a máxima tornou-se “a forma privilegiada

dos moralistas” (idem).

No artigo “La Rochefoucauld, d’une

culture à l’autre”, Jean Lafond, enfatiza a leitura jansenista de La

Rochefoucald, demonstrando que há uma tensão interna em sua obra, entre a

ideologia nobre, aristocrática e o agostinismo. A ideologia nobre se expressa

pelo “desprezo ostentado pela moderação, a mediocridade, a ausência de vontade,

a incapacidade de sustentar o nome que se porta” (ibid., p. 157).

Desse ponto de vista, a máxima n.

308, que apresenta a virtude como algo limitador é exemplar: “Fez-se da

moderação uma virtude para limitar a ambição dos grandes homens, e para

consolar as pessoas medíocres de seu infortúnio, e de sua falta de mérito.”3

Nela, La Rochefoucauld apresenta uma visão negativa da virtude em sua forma

moderada, e afirma que a contenção impede os grandes de se destacarem, ao mesmo

tempo que isenta os indivíduos das dificuldades associadas aos vícios. A

virtude aparece como uma força limitadora, impedindo a intensidade da

experiência.

Já o agostinismo na obra de La

Rochefoucauld se exprime, segundo Lafond (1978) por três temas. Primeiro, a

desvalorização radical das virtudes “humanas” (p. 158); segundo, a importância

atribuída ao coração em oposição ao espírito (p. 159); e, terceiro, a igualdade

das grandezas e valores humanos (idem). Essa tensão, confere às máximas

uma “abertura que é mantida pelo acolhimento de discursos diversos,

provenientes de matrizes culturais distintas” (p. 167).

Jean Lafond é também o editor e

comentador da edição das Máximas na coleção Folio, da Gallimard. Em sua anotação,

ele ressalta duas direções essenciais na moral de La Rochefocauld: a

onipresença do amor-próprio, e a obrigação de superar o amor-próprio para

alcançar um sentimento autêntico (apud La Rochefoucauld, 2012, p. 33).

Em contrapartida, no livro Essai

sur la morale de La Rochefoucauld, Louis Hippeau (1967) apresenta a tese de

que o autor teria se inspirado não nos jansenistas, mas em Montaigne para

edificar sua moral (cf. p. 12). Além disso, para este comentador, La

Rochefoucauld não é um mero negador da virtude. Ele negaria a virtude estoica,

em nome de um outro tipo de virtude, inspirada no epicurismo, e que também se

encontra nos Ensaios de Montaigne. La Rochefoucauld parte da noção de

“falsidades disfarçadas [faussetés déguisées]” para definir uma virtude

relativa e confiar à “prudência” dos epicurianos um papel original de temperar

os vícios e virtudes (cf. p. 92). No capítulo 4, em que confronta La

Rochefoucauld aos jansenistas, Hippeau conclui: “ele não era nem jansenista nem

sequer cristão” (p. 120).

A tensão entre a ideologia

aristocrática e o agostinismo, que confere à obra de La Rochefoucauld uma

abertura interpretativa singular, encontra na máxima moral o seu meio de

expressão privilegiado. É justamente pela brevidade da forma que se torna

possível articular a desconfiança em relação à virtude e realizar o

desmascaramento das motivações humanas.

Para André-Alain Morello (1992), a

obra de La Rochefoucauld é, portanto, polissêmica. Composta por diferentes

camadas, estratos, é desses sedimentos tão diferentes entre si que provém a

ambiguidade das Máximas: “O autor, em virtude dessa estética da

negligência que é a sua, estética toda aristocrática, […] talvez nem sequer se

ponha o problema de saber se esses discursos são coerentes entre si” p. 125).

A virtude sob suspeita

O alvo principal de La

Rochefoucauld, em todo caso, é a hipocrisia generalizada que reina na sociedade

da corte. A escrita-lâmina se erige, assim, num duelo à hipocrisia. Para o

autor, é o amor-próprio que se manifesta através dos vícios e paixões, é ele

que se encontra disfarçado nos vícios e virtudes, e é ele que assume a máscara

da virtude, de todas as virtudes. Desse modo, a virtude é apenas um

desdobramento da vaidade: “A virtude não iria tão longe se a vaidade não lhe

fizesse companhia” (máxima n. 200).4 La Rochefoucauld vê a virtude

como uma impostura do orgulho, sugerindo que sua busca só é possível porque a

vaidade a alimenta e a impulsiona. Assim, a hipocrisia, a atuação constante

tornada hábito, constituem uma segunda natureza do homem, para quem a máscara

já se incrustou no rosto.

Nesse sentido, a virtude é algo

intrinsecamente ambíguo: “A hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à

virtude” (máxima n. 218).5 La Rochefoucauld demonstra que a virtude

pode carregar um aspecto duvidoso ou desagradável. Ele vê a hipocrisia como um

tributo ao prestígio da virtude, mas que revela sua instrumentalização pelo

vício. A virtude é posta em xeque, seja por sua fragilidade frente à

hipocrisia, seja por sua possível insinceridade.

Com suas máximas laminares, La

Rochefoucauld esquadrinha as imperfeições humanas e suas motivações. A análise

de sua obra revela como ele questiona as noções tradicionais de virtude, ao

demonstrar que a natureza humana é marcada pela contradição, pelo egoísmo e

pela hipocrisia — o que, na sociedade de máscaras e da busca constante pelo

prestígio iminente em que vivemos é não só atual, como extremamente necessário.

Do embate levado a cabo por La Rochefoucauld, é o próprio discurso filosófico

moral que se vê desestabilizado pelas máximas. Paradoxais, elas recusam

qualquer assunção edificante, assim como esmeradamente desfazem qualquer

certeza ética.

Notas

1 Todas as traduções neste texto são

nossas.

2 “Nos vertus ne sont, le plus

souvent, que des vices déguisés.”

3 “On a fait une vertu de la

modération pour borner l’ambition des grands hommes, et pour consoler les gens

médiocres de leur peu de fortune, et de leur peu de mérite.”

4 “La vertu n'irait pas si loin si la vanité ne lui tenait compagnie.”

5 “L’hypocrisie est un hommage que le vice rend a la vertu.”

Referências

BEAUJOT, Jean-Pierre. Le travail de la définition dans quelques maximes de

La Rochefoucauld. In: Les Formes brèves de la prose et le discours

discontinu. Paris: Librarie Vrin, 1984, p. 98-99.

HIPPEAU, Louis. Essai sur la morale de La Rochefoucauld. Paris: Éditions A.-G. Nizet, 1967.

LA ROCHEFOUCAULD, François de. Maximes.

Paris: Gallimard, 2012.

LAFOND, Jean. La Rochefoucauld, d'une culture à l'autre. In: Cahiers

de l'Association internationale des études francaises, n. 30, 1978, p.

155-169.

MELEUC, Serge. Structure de la maxime. In: Langages, ano 4, n. 13,

1969, p. 69-99.

MORA, Édith. François de la Rochefoucauld. Paris: Seghers, 1965.

MORELLO, André-Alain. Moralistes du XVII siècle. Édition établie

sous la direction de Jean Lafond. Paris: Robert Laffont, 1992.

Comentários