Linguagem do eterno – aproximações ao ritmo do Livro do Desassossego

Por Lucas Miyazaki Brancucci

Estar na

tensão entre os corpos, “intervalar”, habitar interstícios, “espaço entre mim e

mim”, “sentir tudo de todas as maneiras” desdobrando-se a múltiplas conexões

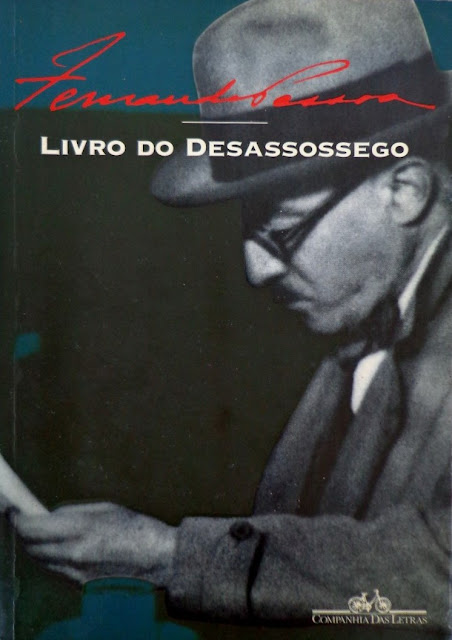

com o mundo, constituem movimentos primordiais no Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa (utilizamos neste texto a

edição organizada por Richard Zenith. São Paulo: Companhia das Letras, 2011).

Sob a condição de um “sonhar sempre”, fluxo de escrita, esses movimentos giram

em torno da própria língua, seu fim, articulados pelo ritmo da voz de Bernardo

Soares – heterônimo (ou semi-heterônimo, ou semi-ortônimo) de Fernando Pessoa –

evocada para compor essa escrita “interminável”.

No Livro do Desassossego, escrever é um ato

(e pacto) para habitar o mundo e constantemente modificá-lo, levar ao extremo a

“sede de ser completo”, o corpo em circuito com o externo; é criar o espaço

possível para esse “lugar ativo de sensações, a minha alma” (do fragmento [fr.]

219) – a “minha voz”, poderíamos dizer. Lugar da voz, atravessada pelo

movimento da escrita que o Pessoa-Soares reconhece como “passiva associação de

ideias” (ibid), recolhidas desde a “alta literatura”, Homero, Shakespeare,

Vieira, até os ruídos, cacos e lixos das ruelas de Lisboa. Lugar de estar em

condição de “transmutação” e “de incongruência com os outros” (fr.71),

deixar-se fascinar pela voz alheia pois “Leio e sou liberto […] Deixei de ser

eu e disperso”, e não pelos “trechos que tantas vezes parecem ser a voz do que

eu penso”. Podemos, inclusive, pensar essa voz inserida numa lógica

“eu-devir-outro”, aproximando-se do perspectivismo ameríndio: “Tudo em mim é a

tendência de para ser a seguir outra coisa […] Tudo me interessa e nada me

pertence” (fr.10), “Comigo estão os outros” (fr.59), “vou falar e falo

eu-outro” (fr.215). E que não raro é tomada por um susto e estranheza ao

escutar-se: “muitas vezes o que descubro em mim me desola, me envergonha […] e

me assusta” (“Via láctea”). Ou alumbramento:

“Escrevo, triste, no meu quarto quieto, sozinho como sempre

tenho sido, sozinho como sempre serei. E penso se a minha voz, aparentemente

tão pouca coisa, não encarna a substância de milhares de vozes, a fome de

dizerem-se de milhares de vidas […] Aqui, eu, neste quarto andar, a interpelar

a vida! a dizer que as almas sentem!” (fr.6)

Silvina

Rodrigues Lopes, em ensaio sobre o Livro,

aponta para um “mundo como jogo de forças em permanente devir de formas” (1988, p. 61-67), latente na

escrita que flui de Soares. A experiência contínua de escrever-se é afirmada

quase a todo instante, como que reforçando uma metalinguagem-expressa na

literatura; é uma das forças que mantém viva e peculiar a “obra”, o “livro”, a

voz desse escritor, e a ligação com o possível leitor – pois este (nós) também

pactua com o “escrever” e insere-se, à medida que frequenta os fragmentos,

nesse devir do corpo, “local de sensações” atravessado pela voz – que às vezes

não passa de “uma figura de romance por escrever, passando aérea, e desfeita

sem ter sentido, entre os sonhos de quem me não soube completar”, “sonho entre

sonhos”. O sonho, o qual podemos pensar como imagem ao “devir de formas”, é

muitas vezes um pesadelo, o “desassossego” do título: “Quero que a leitura

deste livro vos deixe a impressão de terdes atravessado um pesadelo voluptuoso”

(fr.215), mas que, nesse sentido, nada têm de mórbido, pessimista ou niilista.

Ao

contrário, a inquietude pode vir justamente do ímpeto de “viver a vida em

extremo” (fr.124), e estar nas relações conflitantes entre, por exemplo: uma

persistente atenção ao estar vivo, que é constatação de um fluxo de linguagem

eterno em simbiose com o(s) mundo(s), e uma modernidade que chegou ao extremo

da individuação e coisificação, da imposição de um logos na voz, lembrando de

Adriana Cavarero (2011), que cala e força os sujeitos a criarem identidades,

barreiras entre si ao se cruzarem nas metrópoles. A escrita de Soares seria

algo que escapa dessa lógica, como a esgrima que abre fendas, de Baudelaire –

“Exercerei a sós a minha estranha esgrima… / Tropeçando em palavras como nas

calçadas, / Topando imagens desde há muito já sonhadas...” (2012, p.307).

No

fragmento 262 Bernardo Soares diz, “Penso sempre, sinto sempre”, (sem haver

nisso uma celebração); “Minha alma é um maelstrom negro, vasta vertigem à roda

de vácuo, movimento de um oceano infinito em torno de um buraco em nada […] e

eu, verdadeiramente eu, sou o centro que não há nisto senão uma geometria do

abismo”.

Vamos nos

focar mais, então, à dinâmica dessa “geometria do abismo”, sonho em devir, para

nos aproximar à “organização subjetiva do discurso”, “manifestação de uma

corporeidade” na linguagem (2006, p.17 e 18), portanto ao ritmo do Livro. Como essa escritura se nos emerge

na experiência de leitura.

O “livro” é

um conjunto de fragmentos, ou melhor, proliferação de fragmentos, ainda

contemporâneos a nós, com seus recentes achados. No estudo “O Livro do Desassossego: Uma prateleira de

frascos vazios” Caio Gagliardi afirma: “Não é simples definir um tema para o Livro, porque não se trata de um 'livro'

na acepção corrente do termo […] Por isso, o que hoje entendemos como Livro do Desassossego é, em parte, obra

de seus organizadores”. Seu corpus literário, ou possível gênero, está, pois, deslocado

do habitat tradicional da literatura, no qual tenderia a conceber uma obra

“acabada” como um instrumento-objeto, e a linguagem, como forma de representar,

que levaria o leitor a determinada “expressão” dum sentimento.

Observando

as características desse estilo de escrita, de rítmica prosaica e contínua,

podemos ensaiar que Fernando Pessoa tenha visto nessa poética uma libertação

para trazer a voz de um mundo latente em si, o Bernardo Soares, dissociado das

concepções correntes de literatura, mas cujos versos da “poesia” tradicional já

não davam conta de evocar. E aqui não estamos a sós: Leyla Perrone-Moisés, em

“A prosa do Desassossego”, atenta ao fato de que a “experiência de Bernardo

Soares […] revela uma inquietação, um descontentamento com as formas

tradicionais de poesia, exatamente aquela que, sob vários nomes, Pessoa

praticava concomitantemente” (2001, p.229) Pessoa-Soares vai encontrar nessa

prosa fragmentária “a busca de novos ritmos” (ibid, p.230). Ritmos mais

libertos.

No fragmento

227, Soares escreve sobre sua escrita, “metalinguagem desnuda”, e enfatiza a

prosa como condição à “palavra livre”, potência rítmica para transformação: “Na

prosa se engloba toda a arte – em parte porque na palavra se contém todo o

mundo, em parte porque na palavra livre se contém toda a possibilidade de o

dizer e pensar. Na prosa damos tudo por transposição”. A cor e a forma da

pintura, o ritmo da música, a estrutura da arquitetura, na prosa “nós erguemos

em ritmos, em indecisões, em decursos e fluidezas”.

Vê nos

versos, em contra partida, uma certa natureza limitada, uma “servidão” a que o

poeta ficaria submetido; há uma “crítica à poesia tradicional”(ibid, p.228), e

tal tradicionalismo não escapara de grande parte da concepção estética do

próprio autor e seus heterônimos, cujas obras são colocadas pela crítica ao

lado de nomes como Sá de Miranda e Camões (ibid, p.229). O que não quer dizer,

fique claro, que a múltipla poesia de Pessoa só permita uma leitura

tradicional.

Mas

justamente devido a essa negação à “poesia”, análoga à “crise de verso”

detectada por Mallarmé (ibid), Pessoa, no L. do D., almeja aproximar-se ao que

seria mais propriamente um “poema”. E aqui o penso nas reflexões de Henri

Meschonnic, quando reivindica “um lugar para poemas” que emerjam sob uma

necessidade “de fazer sair uma palavra sufocada pelo poder dos conformismos

literários”; e contra a “asfixia” de uma concepção que se tem de “poesia”. A

noção de poema que “transforma os modos de ver, de ouvir, de sentir, de

compreender, de dizer...”; não como um “produto”, mas uma “atividade”, a

construir o sujeito sob uma posição passiva-ativa, pois lança-o ao “momento de

uma escuta”, cf. Henri Meschonnic (2015).

E estar “à

escuta” desses fragmentos é lançar-se ao mundo radicalmente pela língua: os

textos giram em torno dos mais variados temas, com estilos mais próximos ora do

ensaio filosófico, ora da “lírica”, ou do diário, narrativa ou crônica, mas

todos sob o eixo do poema: discurso em sua potência. E sobre esse fato, o

escritor assume posição clara:

Gosto de dizer. Direi melhor: gosto de palavrear. As

palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades

incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim de nenhuma

espécie […], transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos

verbais, ou os escuta de outros. Estremeço se dizem bem. Tal página de Fialho,

tal página de Chauteaubriand, fazem formigar toda minha vida em todas as veias,

fazem-me raivar tremulamente quieto de um prazer inatingível que estou tendo…

(fr.259)

Na escrita

do Livro o “meio se transforma em fim”, as “palavras e as frases, em sua

materialidade de som e ritmo, comandam o sentido do discurso” (PERRONE-MOISÉS,

2001, p.268). Por isso, enquanto Soares está a filosofar, a sentir paisagens, a

recolher restos e ruídos da rua, nós estamos à escuta de eroticidades da língua

– fazem formigar toda minha vida em todas as veias.

Há diversos

fragmentos sublimes sob esse aspecto, de invenções com a língua portuguesa e

oralidades de escrita do mais alto grau, que por isso já foram comparados à

escrita de Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Tomemos para análise, dentre

muitos possíveis, o fragmento 458 (leia aqui).

Escrevendo

um amanhecer de Lisboa, liga as palavras pela sonoridade e assimilações

metafóricas, compondo uma paisagem delirante e onírica da “Baixa”; “No nevoeiro

leve da manhã de meia primavera, a Baixa desperta entorpecida e o sol nasce

como que lento”. E enquanto, “sensivelmente, as ruas desdesertam-se”, súbito

rotaciona as imagens à “realidade cotidiana”, que lançam-lhe à lunática (e

abismal) atenção ao existir entre corpos, à “impossibilidade de descansar a

alma e o intelecto”(cf. Caio Gagliardi, ibid). “Sem querer, sinto que tenho

estado a pensar na minha vida”, “Reparo subitamente que o ruído é muito maior,

que muito mais gente existe”. Perpassando, em seguida, por meditações e

indagações de cunho filosófico, das mais lúcidas e expressivas, a la Pessoa,

ligando-se à linguagem de poema: “Acordo de mim pela banalidade de haver horas,

clausura que a vida social impõe à continuidade do tempo, fronteira no

abstrato, limite no desconhecido”; “e a minha visão já não é minha, já não é

nada: é só a do animal humano que herdou sem querer a cultura grega, a ordem

romana, a moral cristã e todas as mais ilusões que formam a civilização em que

sinto.”

Podemos

inclusive ouvir ecos de uma escrita nietzscheana, e talvez Deleuze teria dito

algo similar à escrita de Soares, se o tivesse lido, quando afirma que a

leitura de Nietzsche nos “dá um gosto perverso […]: de falar por afetos,

intensidades, experiências, experimentações […] Falamos do fundo daquilo que

não sabemos, do fundo do nosso próprio subdesenvolvimento. Tornamo-nos um

conjunto de singularidades soltas, de nomes, sobrenomes, unhas, animais,

pequenos acontecimentos: o contrário de uma vedete.” (DELEUZE, 1992, p.15).

O fragmento

fecha com reflexões lançadas às profundezas da alma humana, quando esta é

desconhecida e exilada, sem nome “Onde estarão os vivos?”, e damos de cara com

o vazio súbito, silêncio do espaçamento em branco. O espaço intermédio entre os

fragmentos, simples separação, mas que opera “ativamente”, pois é desse vazio

fundamental que se cria um ritmo de “fluxo-corte”, e se potencializa a

corporeidade da voz existente. Vazio que passa a ser essencial à performance da

leitura.

Podemos nos

indagar sobre aspectos desse tal “gênero”: o que nos faz considerar um texto

como sendo um fragmento? Do que deve falar? São textos breves; mas devem ser

menores que uma crônica, ou um conto? Ou ter uma linguagem diferente? João

Barrento, em O Género Intranquilo, lembra de Blanchot: “[os fragmentos] são

destinados em parte aos brancos que os separam”, e nos dá uma resposta

possível: “Vive e morre na relação com os outros. Cada coletânea de fragmentos

é um contínuum sempre em aberto” (BARRENTO, 2010, p.65). Assim, o branco, ou o

vazio – aqui em consonância com o “não sou nada” tantas vezes anunciado por Soares”,

a alma, “um abismo obscuro e viscoso, um poço que se não usa na superfície do

mundo” (fr.255) –, é potente no contraste com o devir; nesse caso, com um rio

da escrita. Reside nessa tensão a aliança com certo “empenho do corpo”: o

leitor deve participar, a seu modo, desses enigmáticos vazios-devires, que

escapam sempre de um representar algo dado ou dito, lançam-nos para lugares

“inapreensíveis” do corpo (ZUMTHOR, 2007, p.79). João Barrento: “O fragmento

assenta sobre um não-dito, o seu centro é sempre descentrado, a sua verdade, a

existir, será a do nome, não a do logos”. Nisso, a “obra” é um pouco de Richard

Zenith, que organizou-a sob uma lógica de abertura, em que os fragmentos se

ramificam e se potencializam em rede. Diferentemente de edições anteriores, não

há separações cronológica, estilística, ou temática, apesar de haver

semelhanças entre os fragmentos vizinhos, mas que logo vão se metamorfoseando.

A experiência de ler um livro “eterno” se realiza, pois, com mais força.

Lembremos,

no entanto, que não basta somente a disposição fragmentária contínua, pois esta

está em harmonia horizontal com o “dizer bem”, com a pergunta “Onde estarão os

vivos”, e as outras tantas imagens e paisagens das nostalgias de uma origem,

que atravessam o L. do D. – a própria biografia criada para Bernardo Soares,

voz única, que não tem pais, família ou qualquer filiação genealógica.

Poderíamos

nos desdobrar sobre inúmeras passagens de “fetichismos” da escrita, “permanente

exercício da linguagem para serpentear, no seu curso, discurso do silêncio” (CHALHUB,

1993, p.18). Alguns exemplos de experimentação da língua: “De suave e aérea a

hora era uma ara onde orar” (fr.395); “E súbito, como um grito, um formidável

dia estilhaçou-se. Uma luz de inferno frio visitara o conteúdo de tudo, e

enchera os cérebros e os recantos” (fr.450); “Oiço, coados pela minha

desatenção, os ruídos que sobem, fluidos e dispersos, como ondas influentes…”

(fr.398).

E

constantemente experienciamos breve roçar de uma origem anterior à língua, nos

vazios: “Meu esforço humilde, de sequer dizer quem sou, de registrar, como uma

máquina de nervos, as impressões mínimas da minha vida subjacente e aguda, tudo

isso se me esvaziou como um balde em que se esbarrassem, e se molhou pela terra

como a água de tudo”(fr.442); “Por fácil que seja, todo o gesto representa a

violação de um segredo espiritual” (fr.322); “A leve embriaguez da febre

ligeira, quando um desconforto mole e penetrante frio pelos ossos doridos fora

e quente nos olhos sob têmporas que batem… Pensar, sentir, querer tornar-me uma

só confusa coisa… como o conteúdo, misturado no chão, de várias gavetas

viradas” (fr.376).

Mas foi

apenas uma aproximação à dinâmica desse escrever-se o que tentei aqui,

observando um pouco, por mais que intuitivamente, o ritmo dos fragmentos.

Lemos e

temos a experiência de uma escuta peculiar. Somos deslocados a uma leitura

performática, em diálogo com a vida pelo sentir de todas as formas, que não

pede necessariamente uma unidade linear; mas uma lembrança ao “estar no mundo”,

atravessado por uma voz em devir, que

“se a oiço no meu ser, rolam grandes ondas com sons que não

param no mar sem fim; constelam-se em céus, e não é de estrelas, mas da música

de todas as ondas que os sons se constelam, e a ideia de um infinito decorrente

abre-se-me, como uma bandeira desfraldada, em estrelas com sons do mar, e a um

mar que reflete todas as estrelas” (fr. 123).

Na voz de

Soares, é como se Pessoa celebrasse, ao lado de Valéry, o infinito da obra

sendo o infinito do próprio espírito, o lugar fechado de um trabalho sem fim (BLANCHOT,

2011, p.12).

Como um

comprimido diário, ou como um encontro ao acaso, simplesmente tomamos o Livro e

nossas mãos secretamente abrem-no em uma página, nos intervalos banais entre o

acordar e o café da manhã, o ponto de ônibus, o breve ócio numa cadeira. Não

sem um angustiante e belo abandono, no “vidro tênue entre mim e a vida” (fr.80),

“tempo sentado em seda” (imagem de um poema de Herberto Helder), habitamos o nó

da experiência de sermos devir eterno e silêncio profundo.

Referências

LOPES, Rodrigues, Silivina. “Des-figurações (sobre o Livro do Desassossego)” In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n. 102,

mar. 1988, p. 61-67.

CAVARERO, Adriana. “A desvocalização do logos”. In. Vozes plurais: filosofia da expressão

vocal. Belo Horizonte; UFMG, 2011

BAUDELAIRE, Charles. “O sol”. In. As Flores do Mal. Trad. Ivan Junqueira. Rio de Janeiro. Nova

Fronteira, 2012, p.307.

MESCHONNI, Henri. “Variações do conceito de ritmo”. In. Linguagem: ritmo e vida. Trad. Cristiano

Florentino. Belo Horizonte; FALE/UFMG, 2006.

PERRONE-MOISÉS, Leyla. Fernando

Pessoa: Aquém do eu, além do outro. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

DELEUZE, Gilles. Conversações.

São Paulo: Editora 34, 1992.

BARRENTO, João. O

género intranquilo: anatomia do ensaio e do fragmento. Lisboa: Assírio

& Alvim, 2010.

ZUMTHOR, Paul. Performance,

recepção, leitura. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

CHALHUB, Samira. Poética

do erótico. São Paulo: Escuta, 1993.

BLANCHOT, Maurice. O

espaço literário. Trad. àlvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco, 2011.

***

Lucas Miyazaki Brancucci nasceu em 1994. Dedica-se à literatura e à escrita. Em 2015

publica o livro Elefantes (vencedor do Programa Nascente, na área texto). Mantém

o blog Incidentes.

Comentários