Edward Hopper, visionário da solidão

Por Naief Yehya

|

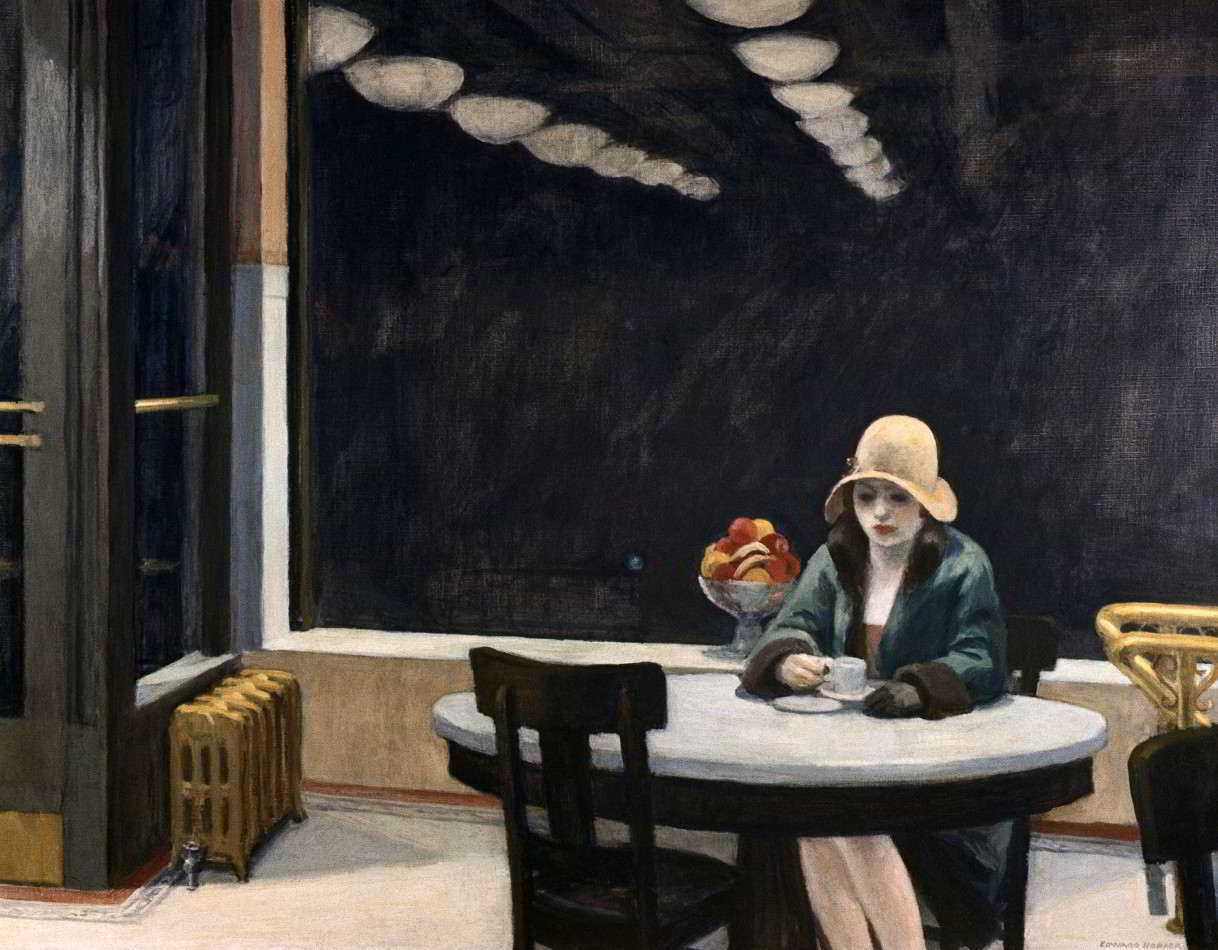

| Edward Hopper. Automat (1927). |

Edward Hopper nasceu em Nyack, Nova York, em 22 de julho de 1882, e

morreu em Manhattan em 1967, depois de viver por quase sessenta anos (desde

1913) em um apartamento no número 3 da Washington Square North, em Greenwich

Village, ao lado de sua esposa Josephine Jo Nivinson, que ele conheceu quando

ambos eram estudantes de arte em 1905. Edward e Jo trabalharam até a morte em

estúdios vizinhos no mesmo prédio; eles tiveram um relacionamento tão longo

como tenso e tempestuoso.

Ela se encarregava de documentar o trabalho do marido, arquivar a obra,

fazer diários, propor ideias para desenvolver e, por ser muito ciumenta, exigia

ser sua única modelo. Brigaram violentamente e passaram períodos se ignorando

em silêncio. Eduardo, como um bom vitoriano de seu tempo, era lacônico,

inflexível, desprezava o trabalho da esposa e era incapaz de demonstrar a menor

gratidão.

Ele era um leitor voraz de literatura, filosofia e poesia em francês e

inglês. Mas particularmente era um homem tímido, taciturno e solitário, como os

personagens que pintava. A sua maior diversão era o teatro e o cinema; colecionava

os bilhetes com anotações das sessões a que assistia. Os teatros e os cinemas

ocupam um lugar importante em sua obra. Sua pintura final, Two Comedians

(Dois comediantes) mostra dois personagens vestidos como arlequins de branco

(Jo e Edward, provavelmente), agradecendo e acenando do palco para o público.

Hopper estudou com Robert Henri, a quem considerava seu mais importante

professor e que o ensinou a dominar a linguagem expressiva das poses e dos

gestos, como aponta o crítico britânico Peter Fuller em seu esplêndido ensaio “Edward

Hopper: The Loneliness Thing”, em 1981. Passou algumas temporadas em Paris. Tinha

um profundo conhecimento da história e da tradição da arte modernista europeia,

mas se afastou progressivamente dela. Conservava um desprezo por Cézanne e

pouco interesse pelos sucessivos ismos do século XX. Desenvolveu um estilo

impressionista mas aparentemente, ao tentar dissolver o mundo físico no

pontilhismo de flashes e efeitos de luz, descobriu que na verdade estava

interessado em explorar “não só o corpo (e o mundo) como objetos de percepção,

mas também elementos extraídos dos próprios processos de percepção”, como

aponta Fuller.

Em seu último retorno da França, Hopper estava na casa dos quarenta anos

e encontrava dificuldades em ganhar a vida como pintor. Considerando que seria

mais fácil vender gravuras do que pinturas, fez uma extraordinária série do

tipo que antecipam alguns temas, o manejo da luz e sua visão da pintura. Mas se

viu obrigado a trabalhar fazendo ilustrações para revistas e anúncios. Nunca

gostou de fazer isso e se recusou a dedicar mais que três dias por semana para

esse trabalho que lhe garantia o sustento básico. Em 1923, sua então amiga

Josephine, que já tinha algum reconhecimento e contatos, o recomendou para

inclusão numa mostra coletiva no Museu Brooklyn, para a qual ela havia sido

convidada. Essa exposição foi o trampolim para o seu sucesso como pintor. Jo e

Edward se casaram no ano seguinte. Desde então começou a ser reconhecido, a

expor regularmente e a ter inúmeros colecionadores. O Museu de Arte Moderna de

Nova York ofereceu-lhe sua primeira retrospectiva em 1933.

|

| Edward Hopper, Sun in na Empty Room (1963). |

A partir dos anos 1920, Hopper encontrou uma forma de criar imagens

extraordinárias, carregadas de uma potência narrativa que se devia à relação dos

personagens com os espaços físicos e a iluminação. A solidez dos espaços e a

fluidez da luz atingem seu ápice com Sun in na Empty Room (Sol num

quarto vazio), de 1963, que parece ser o ápice dessa busca: um quarto povoado

apenas pelos raios do sol entrando por uma janela. A luz revela o interior numa

dança intimista de sombras e luminosidade nas paredes e no chão. Hopper

escolheu pintar a vida moderna tentando fugir das convenções da arte moderna.

Assim, ele foi inicialmente percebido como um realista neutro. Mas não

há nada neutro em sua arte, tudo o que ele integrava em suas pinturas estava

carregado de significações. Manteve-se expressamente distância de grupos e

correntes, embora se definisse como realista e chegou a militar por essa

causa. Segundo Gail Levin, uma das mais importantes pesquisadoras da vida e

obra de Hopper, e Josephine Nivinson, o pintor se juntou no início da década de

1950 ao corpo editorial da publicação Reality, que, segundo Jo, tinha

como objetivo: “Preservar a existência do realismo na arte contra a usurpação

massiva da abstração pelo MoMA, Whitney, e estendendo-se através deles para a

maioria das universidades, para aqueles que não podiam deixar de assinar o dernier

cri de Europa”.

Numa declaração de princípios para essa publicação, Hopper escreveu em

1953: “A grande arte é a expressão externa de uma vida interior do artista, e

essa vida interior resultará em sua visão pessoal do mundo.”

Chama atenção que em suas pinturas estão ausentes em grande parte as

decorações, os artefatos, as novidades e os produtos que começaram a invadir o

lar nas primeiras décadas do século XX. Os lugares que esses elementos ocupam

nos interiores domésticos são sugeridos, mas ao não os incluir enfatiza seu

poder na imaginação.

Embora alguma vez Hopper tenha admitido que era um impressionista de

coração, ele negou que houvesse algo mais em sua pintura e se apresentava quase

como um minimalista. Mas é claro que, se era realista, também criava situações

de conotação surrealista e simbolista, e até mostrava vislumbres de romantismo.

Sempre foi dono de um estilo próprio, simples, austero, despojado de enfeites,

frio e distante; no entanto, isso não foi um obstáculo para construir imagens

fantásticas a partir do trivial, para fazer do cotidiano algo misterioso,

extraordinário, sinistro e intimidador. Desta forma, se tornou o poeta da

banalidade, como o descreveu Peter Campbell.

É verdade que existe um hermetismo estoico em suas pinturas, mas também se

oferecem pistas para acessar sua interioridade, que podemos intuir em gestos

simples, posições e olhares de seus personagens para fora da pintura, os quais

estão fora de nosso alcance e ao mesmo tempo próximos à experiência universal

do habitante da cidade. Seus sujeitos são sempre vistos clandestinamente, daí o

inevitável voyeurismo. Eles não se dão conta de serem observados, de serem

vulneráveis em seu abandono, por isso nos reconhecemos neles mesmo distantes,

remotos e impenetráveis. São indivíduos que desconhecemos completamente e ao

mesmo tempo nos são profundamente familiares. No entanto, eles não pertencem ao

nosso mundo e nós não pertencemos ao deles.

O pintor retrata os tempos mortos, os olhares no vazio, as esperas. São

momentos perdidos, eternos e precariamente transitórios, em que os personagens

existem em um tênue equilíbrio com o espaço. Os protagonistas de suas pinturas

aparecem majoritariamente como burgueses, com exceção de algumas figuras

marginais como a stripper em seu Girly Show, de 1941. Destacam-se os

casais infelizes, incapazes de demonstrar qualquer afeto ou interação, mesmo em

peças que parecem envolver cenas pós-sexo: sem contato, ambos desconectados de

seus entornos — é difícil não pensar que são reflexos do relacionamento de

Edward e Jo. É uma obra geralmente desprovida de erotismo, mesmo quando

apresenta nus; talvez a exceção seja a mulher de vestido transparente em Summertime

(Verão), de 1943, um dos momentos em que sua pintura sugere o desejo.

A cidade de Hopper é formada por ruas solitárias, ora bem iluminadas,

ora bastante escuras, sempre habitadas por seres solitários, isolados,

contemplativos, perdidos em si mesmos ainda quando acompanhados. O tema da

solidão, como começou a ser conhecido o estilo de Hopper, tornou-se seu grande

tema. No entanto, ele achava que os críticos exageravam e davam muita

importância sobre isso. Peter Fuller escreveu que suas pinturas eram “tão

preocupadas com uma certa ‘estrutura de sentimento’ quanto com a topografia.

Mas essa ‘estrutura de sentimento’ é ‘a questão da solidão’”. É impossível não

ver os seus bares, cafés, cinemas, teatros e quartos como espaços de

introspecção. Domínios onde a luz e a sombra se apropriam das características

espaciais e, ao reinventá-las, contam uma história de arquitetura, desolação e

melancolia. Suas imagens são instantâneos que funcionam como paisagens

existenciais e radiografias da tristeza.

A sua casa é uma cidade de janelas — sem cortinas nem persianas — que

convidam a espiar a privacidade e permitem que os habitantes alienados desses

espaços vejam o exterior. Porém, são poucas as portas e as que vemos não estão

abertas. As suas paisagens combinam a sobriedade e o ascetismo de certas visões

religiosas e místicas com a eficácia das imagens da ilustração e da publicidade;

uma combinação que lembra as estranhas praças de Giorgio de Chirico e antecipa

o fotorrealismo de Robert Bechtle. Outras influências incluem desde

Toulouse-Lautrec, Watteau e Degas até Gustave Caillebotte, um realista próximo

aos impressionistas que trabalhou com cenas urbanas parisienses carregadas de

nostalgia.

|

| Edward Hooper. Night Windows (1928). |

Em sua profunda modéstia, os bares, os cafés, as farmácias, os quartos

de hotéis, os escritórios e os postos de gasolina assumem proporções cósmicas,

como se fossem templos ou altares agnósticos, lugares para se abandonar à

angústia silenciosa e passiva. Night Windows (Janelas Noturnas), de

1928, por exemplo, expressa a impossibilidade de atingir o outro, a percepção

do próximo como alguém distante. Hopper era um grande admirador da cidade, era

fascinado por sua geometria, seus ritmos e suas atmosferas; no entanto, o que

há de mais singular em sua visão de Nova York é que ele a mostra basicamente

horizontal. A vertigem vertical dos arranha-céus que teve de ver multiplicar-se

não aparece nas suas pinturas.

Ele era um conservador que se opunha aos programas do New Deal

dos anos trinta, que ele entendia como “concessões à mediocridade”. Votou

contra Franklin D. Roosevelt. Detestava as mudanças numa cidade que está sempre

mudando. Em particular, tentou impedir que a Village de Manhattan fosse

transformada pelo desenvolvimento de qualquer maneira. O sonho americano e as

ilusões do progresso urbano resultam ingênuos e distantes da realidade interior

humana. Estava interessado em exibir o custo emocional da vida moderna,

refletido em quartos semivazios, refeições e bebidas solitárias. Segundo seu

amigo, o pintor e crítico francês Guy Pène du Bois, “ele transformou o puritano

em purista e transformou os rigores morais em precisões estilísticas”.

Através da aparente simplicidade atinge uma complexidade delicada em

termos de composição e atmosfera. John Updike escreveu que “em suas pinturas

ele parece estar prestes a contar uma história: em Room in New York [Quarto

em Nova York, 1932], Hotel Lobby (1943) ou Summer Evening [Noite

de verão, 1947], a cortina sobe sobre uma imagem intrigante.” Podemos até

pensar que, como também aponta Updike, suas cenas são verdadeiros cenários “que

nos tornam conscientes de nossa condição de espectadores e despertam nossa

curiosidade sobre ações passadas e futuras”.

Em grande medida, Hopper trabalhava seus quadros como se fossem

molduras, usando o que agora pareceria storyboards. As cenas que retrata

parecem espontâneas mas resultam de um longo processo, de estudos e

observações, de inúmeros desenhos preparatórios, esboços e colagens, de

recriações e falsificações, tudo escrupulosamente documentado por Jo. Mas

embora fizesse um estudo minucioso das formas e elementos que incluía nas suas

pinturas, também se opunha a dar demasiados detalhes, limitando-se sempre ao

essencial. Esse trabalho metódico e exaustivo chegava a paralisá-lo — às vezes

a própria Jo começava as pinturas para motivá-lo — e é uma das razões pelas

quais ele produzia pouco, às vezes duas ou três telas por ano.

|

| Edward Hopper. Nighthawks (1942). |

Duas de suas obras mais conhecidas e emblemáticas parecem sintetizar o

estilo de Hopper: Automat (1927) e Nighthawks (Noctâmbulos, 1942).

No primeiro, uma mulher sozinha come em um restaurante, usando chapéu, luva e

casaco, como se estivesse com pressa e não estivesse interessada em comer ou

saborear sua comida. Na segunda, um casal e um homem tomam café em uma

cafeteria, ninguém parece falar ou sorrir. Em ambos, as janelas são o limite

com a escuridão impenetrável da noite; o lugar é uma bolha de luz artificial,

impessoal e higiênica no meio do nada.

São reflexões sobre a promessa e também sobre a fragilidade do

individualismo. Nas palavras do poeta Mark Strand, em seu texto póstumo “On

Edward Hopper”:

“Quando o posto de gasolina aparece na tela em sua forma final, não é

mais apenas um posto de gasolina. Foi hopperizado. Ele possui algo que

nunca teve antes que Hopper o visse como um possível tema para sua pintura... E

como caracterizar esse mundo, instantaneamente reconhecível mas obstinadamente

estranho, uma mistura do ordinário e do sinistro?”

A relação entre a obra de Hopper e o cinema é estreita e caminha em

ambas as direções. Sempre foi um cinéfilo e desde o início sentiu a influência

de ambientes fílmicos como Nosferatu (F. W. Murnau, 1922), do cinema

expressionista alemão e do film noir. Por sua vez, Alfred Hitchcock se

inspirou em sua composição House by the Railroad (A casa ao largo da

ferrovia, 1925) para a casa dos Bates em Psicose (1960) e na cena em

Night Windows (1928) para Janela indiscreta (1954).

Suas imagens também tiveram uma forte influência no cinema mundial e em

particular nos Estados Unidos. Nighthawks foi inspirado num conto de

Ernest Hemingway e por sua vez influenciou a adaptação cinematográfica do conto

Os assassinos (The Killers, Robert Siodmark, 1946). Além disso,

essa pintura foi recriada em Pennies from Heaven (Dinheiro do céu,

Herbert Ross, 1981), The End of Violence (O fim da violência, Wim

Wenders, 1997) e até mesmo em um episódio de Os Simpsons, entre muitos

outros produtos culturais.

* Este texto é a tradução livre para “Edward Hopper

visionario de la soledad”, publicado em El Cultural, n. 376, 5 de

novembro de 2022.

Comentários