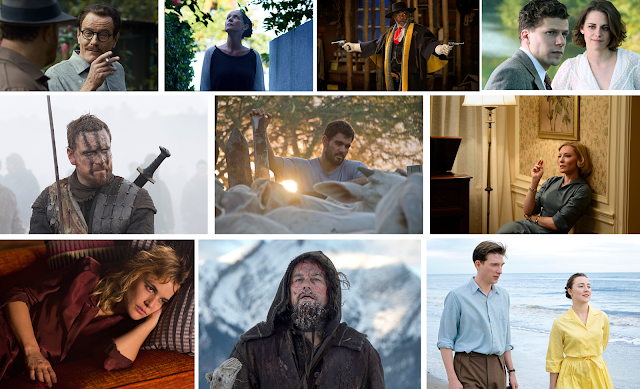

Os melhores de 2016: cinema

- Aquarius, de Kleber Mendonça Filho.

O que mais falta ao Brasil? Compreender-se como Brasil. E este é um filme indispensável nesse processo. Aquarius é uma aguda crônica social sobre um país em complexo acirramento das relações de poder. Uma narrativa, portanto, que aprofunda a investigação do cineasta sobre esse tema nascido em O som ao redor, seu primeiro longa-metragem e trabalho sempre lembrado pela maneira como se distancia de algumas persistências do cinema brasileiro para inaugurar outros vieses sempre possíveis à sétima arte. Leia mais aqui.

O que mais falta ao Brasil? Compreender-se como Brasil. E este é um filme indispensável nesse processo. Aquarius é uma aguda crônica social sobre um país em complexo acirramento das relações de poder. Uma narrativa, portanto, que aprofunda a investigação do cineasta sobre esse tema nascido em O som ao redor, seu primeiro longa-metragem e trabalho sempre lembrado pela maneira como se distancia de algumas persistências do cinema brasileiro para inaugurar outros vieses sempre possíveis à sétima arte. Leia mais aqui.

- Macbeth, de Justin Kurzel.

Este filme se impõe enquanto obra-prima e enquanto respeito pelo texto de William Shakespeare, preservando, inclusive, nuances como a força linguagem explorada pelo bardo inglês. Não se descuidará de incorporar resíduos de outras produções fílmicas – a composição das personagens no campo de batalha muito lembra Coração valente e os efeitos em câmera lenta trazem traços das primeiras composições de 300 e, logo, a incorporação, sem exageros, das condições comuns dos chamados blockbusters. Se, por um lado, o texto pode afastar o espectador mais interessado no cinema como entretenimento, por outro poderá atraí-lo por essas tomadas. Kurzel equilibra-se na tênue linha entre o chamado cinema arte e o cinema comercial, sem gastar suas energias em fazer do clássico um pop. Leia mais aqui.

Este filme se impõe enquanto obra-prima e enquanto respeito pelo texto de William Shakespeare, preservando, inclusive, nuances como a força linguagem explorada pelo bardo inglês. Não se descuidará de incorporar resíduos de outras produções fílmicas – a composição das personagens no campo de batalha muito lembra Coração valente e os efeitos em câmera lenta trazem traços das primeiras composições de 300 e, logo, a incorporação, sem exageros, das condições comuns dos chamados blockbusters. Se, por um lado, o texto pode afastar o espectador mais interessado no cinema como entretenimento, por outro poderá atraí-lo por essas tomadas. Kurzel equilibra-se na tênue linha entre o chamado cinema arte e o cinema comercial, sem gastar suas energias em fazer do clássico um pop. Leia mais aqui.

- Boi Neon, de Gabriel Mascaro.

Não me recordo de ver uma obra representativa sobre o Nordeste brasileiro com tanta singularidade e sensibilidade. Centrado em observar o interior das vaquejadas, o diretor constrói, através desse cenário não uma vistoria sobre a cena mas uma maneira de explorar o lugar do homem nessa paisagem. Há, para além de tudo, uma plena liberdade na maneira como as personagens vivenciam seus mundos e suas descobertas – sem quaisquer estereótipos.

Não me recordo de ver uma obra representativa sobre o Nordeste brasileiro com tanta singularidade e sensibilidade. Centrado em observar o interior das vaquejadas, o diretor constrói, através desse cenário não uma vistoria sobre a cena mas uma maneira de explorar o lugar do homem nessa paisagem. Há, para além de tudo, uma plena liberdade na maneira como as personagens vivenciam seus mundos e suas descobertas – sem quaisquer estereótipos.

- Os oito odiados, de Quentin Tarantino.

Este é um texto que reaproxima o cinema do teatro – fora a longa introdução em que apresenta as personagens (um caçador de recompensas que leva uma fugitiva para a forca, a aparição no trajeto da já citada personagem vivida por Jackson e de um caipira todo prosa com a satisfação de ir assumir o posto de xerife) – o que predomina como espaço da narrativa é uma venda tomada de membros de uma quadrilha (mais não conto para não estragar a surpresa das relações aí construídas) e essas personagens em trânsito que chegam para abrigar-se de uma horrível nevasca que as impedem de prosseguir viagem até o destino final. Na venda estão, entre outros, um velho combatente da Guerra de Secessão, o outro lado, portanto da trincheira na qual lutou a personagem de Jackson, um mexicano e um escritor inglês (ironicamente e muito bem vivido pelo próprio diretor com sacadas de metalinguagem construídas de uma maneira que quase salta para o colo do expectador que tudo ali se processa da maneira que se processa porque é conduzido por ele, embora o desfecho aponte mais para uma morte do autor). Há muito de Harold Pinter nisso. No mais, bebe-se do teatro de Bertolt Brecht ou de Henry Miller, sobretudo pelo caráter político assumido pela narrativa no intuito de recobrar a história para negar certas posições retrógradas que têm, cada vez mais, ganhado corpo numa época em que se esperava já tivessem sido suplantadas. Leia mais aqui.

Este é um texto que reaproxima o cinema do teatro – fora a longa introdução em que apresenta as personagens (um caçador de recompensas que leva uma fugitiva para a forca, a aparição no trajeto da já citada personagem vivida por Jackson e de um caipira todo prosa com a satisfação de ir assumir o posto de xerife) – o que predomina como espaço da narrativa é uma venda tomada de membros de uma quadrilha (mais não conto para não estragar a surpresa das relações aí construídas) e essas personagens em trânsito que chegam para abrigar-se de uma horrível nevasca que as impedem de prosseguir viagem até o destino final. Na venda estão, entre outros, um velho combatente da Guerra de Secessão, o outro lado, portanto da trincheira na qual lutou a personagem de Jackson, um mexicano e um escritor inglês (ironicamente e muito bem vivido pelo próprio diretor com sacadas de metalinguagem construídas de uma maneira que quase salta para o colo do expectador que tudo ali se processa da maneira que se processa porque é conduzido por ele, embora o desfecho aponte mais para uma morte do autor). Há muito de Harold Pinter nisso. No mais, bebe-se do teatro de Bertolt Brecht ou de Henry Miller, sobretudo pelo caráter político assumido pela narrativa no intuito de recobrar a história para negar certas posições retrógradas que têm, cada vez mais, ganhado corpo numa época em que se esperava já tivessem sido suplantadas. Leia mais aqui.

- Café Society, de Woody Allen.

O filme é um dos pontos altos da produção cinematográfica de Allen. Uma comédia de humor negro requintada e ferina com diálogos no ponto certo, cheios de ironia. É ainda, marcadamente, uma peça rara de fotografia dos anos 1930. O cineasta explora ainda o lugar do jovem ingênuo, cheio de sonhos, cuja relação com mundo vai esculpindo à revelia do que pensava tornar-se. É um filme elegante e de uma beleza que apela aos olhos e a inteligência do espectador.

O filme é um dos pontos altos da produção cinematográfica de Allen. Uma comédia de humor negro requintada e ferina com diálogos no ponto certo, cheios de ironia. É ainda, marcadamente, uma peça rara de fotografia dos anos 1930. O cineasta explora ainda o lugar do jovem ingênuo, cheio de sonhos, cuja relação com mundo vai esculpindo à revelia do que pensava tornar-se. É um filme elegante e de uma beleza que apela aos olhos e a inteligência do espectador.

- Carol, de Todd Haynes.

Um filme cujo tema do amor entre as mulheres esboçado no romance original de Patricia Highsmith é recriado sem as estereotipias comuns não deixa de fazer com se mostre irrupções sobre os modos do preconceito ou o drama como gays eram tratados na sociedade estadunidense dos anos 1950. Estamos ante uma mulher marcada pela possibilidade de tornar real seus desejos mais íntimos como uma maneira natural de se rebelar contra o status quo definido sobre elas. Leia mais aqui.

Um filme cujo tema do amor entre as mulheres esboçado no romance original de Patricia Highsmith é recriado sem as estereotipias comuns não deixa de fazer com se mostre irrupções sobre os modos do preconceito ou o drama como gays eram tratados na sociedade estadunidense dos anos 1950. Estamos ante uma mulher marcada pela possibilidade de tornar real seus desejos mais íntimos como uma maneira natural de se rebelar contra o status quo definido sobre elas. Leia mais aqui.

- Julieta, de Pedro Almodóvar.

Com roteiro baseado em três contos do livro Fugitiva (“Daqui a pouco”, Silêncio” e “Ocasião”) da escritora Prêmio Nobel de Literatura Alice Munro, o filme mostra um Almodóvar contido que, por sua vez, deixa de dar suas autoindulgentes inclinações irrealistas, para regressar às suas velhas e boas épocas barrocamente sentimentais com comédias pós-modernas e melodramas sublimes de mulheres, como Mulheres à beira de um ataque de nervos e Carne trêmula; com base no também saudoso tema da queda e, por conseguinte, da compaixão no sofrimento, só então interrompidas por alguns contadíssimos eflúvios de alegria em geral bastante vigorosos como os bolos de aniversário jogados ano após ano no lixo, como num rolling gag ácido. Leia mais aqui.

Com roteiro baseado em três contos do livro Fugitiva (“Daqui a pouco”, Silêncio” e “Ocasião”) da escritora Prêmio Nobel de Literatura Alice Munro, o filme mostra um Almodóvar contido que, por sua vez, deixa de dar suas autoindulgentes inclinações irrealistas, para regressar às suas velhas e boas épocas barrocamente sentimentais com comédias pós-modernas e melodramas sublimes de mulheres, como Mulheres à beira de um ataque de nervos e Carne trêmula; com base no também saudoso tema da queda e, por conseguinte, da compaixão no sofrimento, só então interrompidas por alguns contadíssimos eflúvios de alegria em geral bastante vigorosos como os bolos de aniversário jogados ano após ano no lixo, como num rolling gag ácido. Leia mais aqui.

- O regresso, de Alejandro González

Iñarritu.

É preciso sublinhar a capacidade criativa de Iñarritu na construção de um de seus trabalhos mais ousados porque diferente daquilo que o espectador já conheceu dele; e por combinar uma extensa quantidade de bons criadores para a formação de uma peça muito bem desenhada, com poucos deslizes, e com força suficiente para ser lembrado por longa data como uma das produções marcantes do cinema produzido por Hollywood. E será muito esse epíteto se pensarmos na casa como uma indústria de produção em massa e pouco afeita à manutenção do valor artístico da obra cinematográfica, valor que parece ter sido seiva para os trabalhos do diretor mexicano. Leia mais aqui.

É preciso sublinhar a capacidade criativa de Iñarritu na construção de um de seus trabalhos mais ousados porque diferente daquilo que o espectador já conheceu dele; e por combinar uma extensa quantidade de bons criadores para a formação de uma peça muito bem desenhada, com poucos deslizes, e com força suficiente para ser lembrado por longa data como uma das produções marcantes do cinema produzido por Hollywood. E será muito esse epíteto se pensarmos na casa como uma indústria de produção em massa e pouco afeita à manutenção do valor artístico da obra cinematográfica, valor que parece ter sido seiva para os trabalhos do diretor mexicano. Leia mais aqui.

- Trumbo: a lista negra, de Jay Roach.

O que faz Trumbo ser uma peça necessária de não cair no esquecimento são duas coisas sugeridas pelo contexto histórico evocado: uma, a reafirmação dos tempos da guerra fria como um grande embuste sustentado pelos Estados Unidos (embuste tornado quase histeria) sobre uma perseguição que, ao que parece, nunca passou do rosnado de cão para gato. Isto é, o filme acaba por reafirmar o que Steven Spielberg trata através de Ponte dos espiões, este definido por aí erroneamente como uma narrativa de espionagem e, por todas as reservas ao filme, o mais coerente seria pensá-lo a partir do termo contraespionagem. Já a segunda coisa, a mais importante, é: além de rever um período dos mais controversos da história estadunidense é o valor de reparação de uma memória, visto que, o embuste teve seus efeitos desastrosos que foi a perseguição (irônico num país que sempre quis ser reconhecido pelo respeito às liberdades) sofrida por grande parte da classe artística e da gente comum sempre tomada aos olhos do poder pela sombra do comunismo. Esse conteúdo parece ser uma das camisas que o cineasta veste, até porque, foi a posição sempre buscada por Trumbo foi a liberdade de pensamento e a possibilidade de tornar certas questões em debate aberto para e pela sociedade, o que, não significa nenhuma afronta ao poder se esse poder fosse, de fato, alinhado com os interesses do povo. Leia mais aqui.

O que faz Trumbo ser uma peça necessária de não cair no esquecimento são duas coisas sugeridas pelo contexto histórico evocado: uma, a reafirmação dos tempos da guerra fria como um grande embuste sustentado pelos Estados Unidos (embuste tornado quase histeria) sobre uma perseguição que, ao que parece, nunca passou do rosnado de cão para gato. Isto é, o filme acaba por reafirmar o que Steven Spielberg trata através de Ponte dos espiões, este definido por aí erroneamente como uma narrativa de espionagem e, por todas as reservas ao filme, o mais coerente seria pensá-lo a partir do termo contraespionagem. Já a segunda coisa, a mais importante, é: além de rever um período dos mais controversos da história estadunidense é o valor de reparação de uma memória, visto que, o embuste teve seus efeitos desastrosos que foi a perseguição (irônico num país que sempre quis ser reconhecido pelo respeito às liberdades) sofrida por grande parte da classe artística e da gente comum sempre tomada aos olhos do poder pela sombra do comunismo. Esse conteúdo parece ser uma das camisas que o cineasta veste, até porque, foi a posição sempre buscada por Trumbo foi a liberdade de pensamento e a possibilidade de tornar certas questões em debate aberto para e pela sociedade, o que, não significa nenhuma afronta ao poder se esse poder fosse, de fato, alinhado com os interesses do povo. Leia mais aqui.

- Brooklyn, de John Crowley.

Com personagens bem construídas, enredo enxuto e redondo e fotografia quase no lugar, Brooklyn assinala um reencontro com um tempo em que Hollywood usou e abusou das histórias de amor; aqui, com uma diferença, não é uma história qualquer, é uma história que nos faz ver o trivial com os olhos que raramente usamos para enxergar a realidade. Leia mais aqui.

Com personagens bem construídas, enredo enxuto e redondo e fotografia quase no lugar, Brooklyn assinala um reencontro com um tempo em que Hollywood usou e abusou das histórias de amor; aqui, com uma diferença, não é uma história qualquer, é uma história que nos faz ver o trivial com os olhos que raramente usamos para enxergar a realidade. Leia mais aqui.

Ligações a esta post:

Comentários