Por Ivonne Saed

|

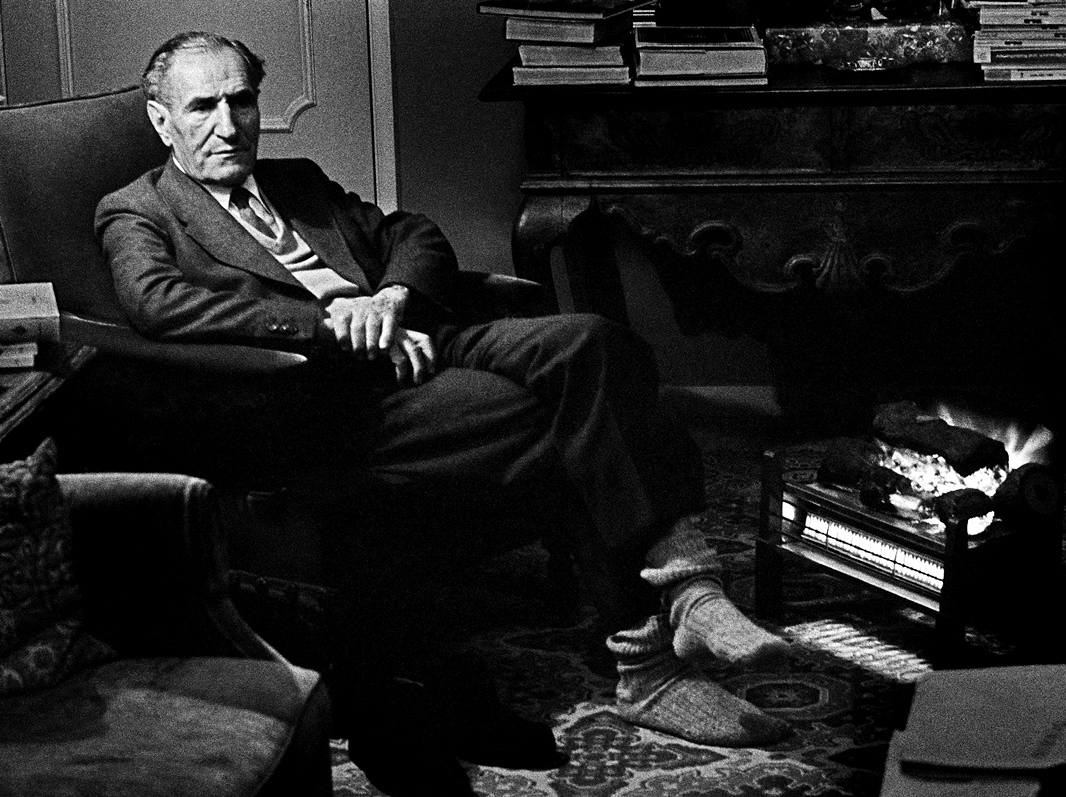

| Paul Auster no set de Lulu on the Bridge, 1997. Foto: Moviestore Collection |

Um jovem Paul Auster, de apenas dezenove

anos, escreve em seu caderno de anotações: “O mundo está na minha cabeça. Meu

corpo está no mundo.” Quase trinta anos depois, reencontra estas palavras e se dá

conta de que, apesar de não recordar ao certo quando as escreveu ou em qual

contexto, elas continuam a definir o conjunto da sua obra: uma urdidura que

entrelaça a ficção que emana da sua imaginação com o traço de uma escrita

autobiográfica que se alimenta daquilo que observa às margens de sua própria

existência. Se o mundo participa das suas ideias e o seu corpo participa do

mundo, então toda a sua pessoa e o mundo fluem sem distinção. As possibilidades

de escrita abrem-se ao infinito.

Paul Auster, falecido em 30 de

abril, deixa uma obra ficcional que rompe coma as próprias fronteiras e as do

ensaio, da autobiografia e da invenção, e seduz seus leitores por meio dessa

estratégia. As suas preocupações recorrentes — o acaso, a memória, a solidão, o

processo criativo, a cidade como quadro orgânico inescapável do qual as suas

personagens são parte integrante — funcionam como um espelho da nossa condição.

A sua escrita entretém-nos e cativa-nos, ao mesmo tempo que apela às

preocupações mais íntimas da nossa existência. Suas leituras alimentam sua

narrativa e enriquecem uma intertextualidade que estará presente em tudo que escreveu.

Numa entrevista para o jornal El

País há alguns anos, Auster afirmou que na literatura não existem gênios

precoces porque é preciso muito tempo para dominar a língua. Porém, desde seus

primeiros trabalhos, na década de oitenta, já era possível vislumbrar parte da sua

genialidade. Leitor atento das Mil e uma noites e Dom Quixote, de

Shakespeare, Franz Kafka e Montaigne, amigo de Lou Reed, Wim Wenders e Salman

Rushdie, Paul Auster configurou um mundo metatextual que pode ser habitado a

partir de cada um de seus romances, mas que se entende em profundidade quando se

navega para frente e para trás por toda a sua ensaística e ficção.

Na verdade, suas obsessões e

personagens transitam de um texto para outro. Em Fantasmas (1986) o

personagem Blue descobre com seu binóculo o livro de Thoreau que Black está

lendo enquanto reflete que ver alguém ler ou escrever não é fazer nada, mas é

também a maneira de saber o que pensa quem está sendo observado; seu personagem

Sidney Orr, em A noite do oráculo (2003), toma como pretexto uma anedota

insignificante de O falcão maltês, de Dashiell Hammett, para

transformá-la no fio condutor do romance que escreverá; em A invenção da

solidão (1982) aparece um universo de leituras — Pinóquio, a

história bíblica de Jonas e a baleia, Pascal, As mil e uma noites, entre

outras — que afetam diretamente a forma como o autor investiga e comunica sobre

o que o que acontece no seu interior após a morte de seu pai e o fim de seu

casamento.

Em Cidade de vidro (1985), o

eu do autor se desdobra de sua realidade tangível para se apresentar como

objeto de ficção, desequilibrando os conceitos de identidade e autoria. Em Viagens

ao Scriptorium (2006) Auster faz uma espécie de acerto de contas com

personagens de romances anteriores através do Sr. Blank, escritor cuja

realidade ficcional coincide em grande parte com a do autor, e de quem

aproveita para estabelecer uma intimidade profunda e comovente com Anna Blume, a

protagonista de No país das últimas coisas (1987). Em 4 3 2 1

(2017) ele recorre mais uma vez a uma memória de sua infância, incluída em um

ensaio autobiográfico publicado em sua juventude, e a traz de volta como o trivial

que definirá o destino de uma das instâncias de seu personagem Ferguson.

Essa metatextualidade vai além da

ficção para permear também sua obra ensaística: no prefácio que escreveu para o

romance Fome, de Knut Hamsun (editado pela casa novaiorquina Farrar,

Straus and Giroux), também publicado no livro A arte da fome (1992),

resume em um parágrafo o enredo do romance do escritor norueguês em um estilo

que nos remete imediatamente à sua própria ficção e à sua angústia pessoal da

juventude:

“Um jovem chega a uma cidade. Não

tem nome, nem casa, nem emprego: veio à cidade para escrever. Escreve. Ou, mais

precisamente, ele não escreve. Ele está prestes a morrer de fome. A cidade é

Christiania (Oslo); o ano é 1890. O jovem vagueia pelas ruas: a cidade é um

labirinto de fome e todos os seus dias são iguais. Escreve artigos não

solicitados para um jornal local. Ele se preocupa com sua renda, com suas

roupas se desintegrando, com a dificuldade de conseguir a próxima refeição.

Sofre. Quase enlouquece. Nunca está a um passo de entrar em colapso. No

entanto, escreve. De vez em quando ele consegue vender algum artigo, encontrar

uma trégua para seu sofrimento. […] O processo é inevitável: é preciso comer

para escrever. Mas se não escreve, não comerá. E se não pode comer, não pode

escrever. Não consegue escrever.”1

O tom da passagem anterior é muito

próximo do primeiro parágrafo da autobiografia A invenção da solidão ou

do início de Cidade de vidro; isto é, uma antecipação da trama que

convida o leitor a saber mais e se aprofundar nos círculos concêntricos da

narrativa. No primeiro volume de A trilogia da Nova York, Auster leva

sua estratégia metatextual ao mito bíblico da criação a partir da palavra. A

partir de sua posição de escritor-demiurgo, reescreve a Nova York dos anos

oitenta como uma Babel na qual deposita todas as obsessões que reencontraremos

em suas obras posteriores. O acaso, a solidão, a observação do outro como

espelho e o questionamento da autoria contribuem para a construção de uma

alegoria do Gênesis que é ao mesmo tempo fundacional e profundamente moderna.

Três décadas depois, em 4 3 2 1

Auster brinca com um novo modo de metatexto: desdobra o seu protagonista em

quatro instâncias de ser e o lança em direção a um destino diferente dependendo

de algum acontecimento de sua primeira infância que marcará o resto de sua vida.

Mais uma vez, com sua escrita de demiurgo, o autor povoa com seus personagens e

suas circunstâncias quatro caminhos que se bifurcam, colocando o leitor diante

do paradoxo de um destino já escrito e que pode ser modificado.

Estas preocupações, enraizadas no

confronto entre a noção de liberdade e um destino pré-determinado, aparecerão

ao longo da sua obra como uma constante. Em No país das últimas coisas,

por exemplo, esse determinismo entra em conflito com as noções de livre

arbítrio e responsabilidade, enraizadas no pensamento judaico que também

permeia toda a sua obra: o destino de Anna Blume e Samuel Farr parece estar

selado e, no entanto, o seu encontro com os rabinos que discutem a Torá na

biblioteca parece abrir-lhes um caminho que se desvia daquele já traçado pelo

espaço e tempo apocalípticos que habitam. Estes estudiosos, impassíveis face às

circunstâncias de fim do mundo em que vivem, continuam o seu trabalho de

questionamento e reinterpretação do texto sagrado, abrindo assim um lugar para

a esperança.

A figura física de Paul Auster já

não está entre nós e o círculo da sua obra está fechado. Agora é hora de

continuar com o processo hermenêutico de investigar seus múltiplos

significados. Com a sua capacidade de mostrar o mundo que observava com

atenção, Auster tornou-nos cúmplices de seus personagens: criaturas que se

isolam, se observam e se escondem dos outros para se colocarem numa nova

perspectiva, a partir da qual veja, eles também o mundo fora de sua cabeça e o

seu próprio corpo fora do mundo.

*

Este texto é a tradução livre de “Paul Auster: el mundo en su cabeza y su

cuerpo en el mundo”, publicado aqui, em Letras Libres.

Comentários