Querelles des femmes: bruxas, corpos de mulher e fogueiras no século XXI

Por Cristina Aparicio

Como dar conta do fato de que, durante mais de dois séculos, em distintos países europeus, centenas de milhares de mulheres tenham sido julgadas, torturadas, queimadas vivas ou enforcadas, acusadas de terem vendido seu corpo e sua alma ao demônio e, por meios mágicos, assassinado inúmeras crianças, sugado seu sangue, fabricado poções com sua carne, causado a morte de seus vizinhos, destruído gado e cultivos, provocado tempestades e realizado muitas outras abominações?

— Silvia Federeci, em Calibã e a bruxa

|

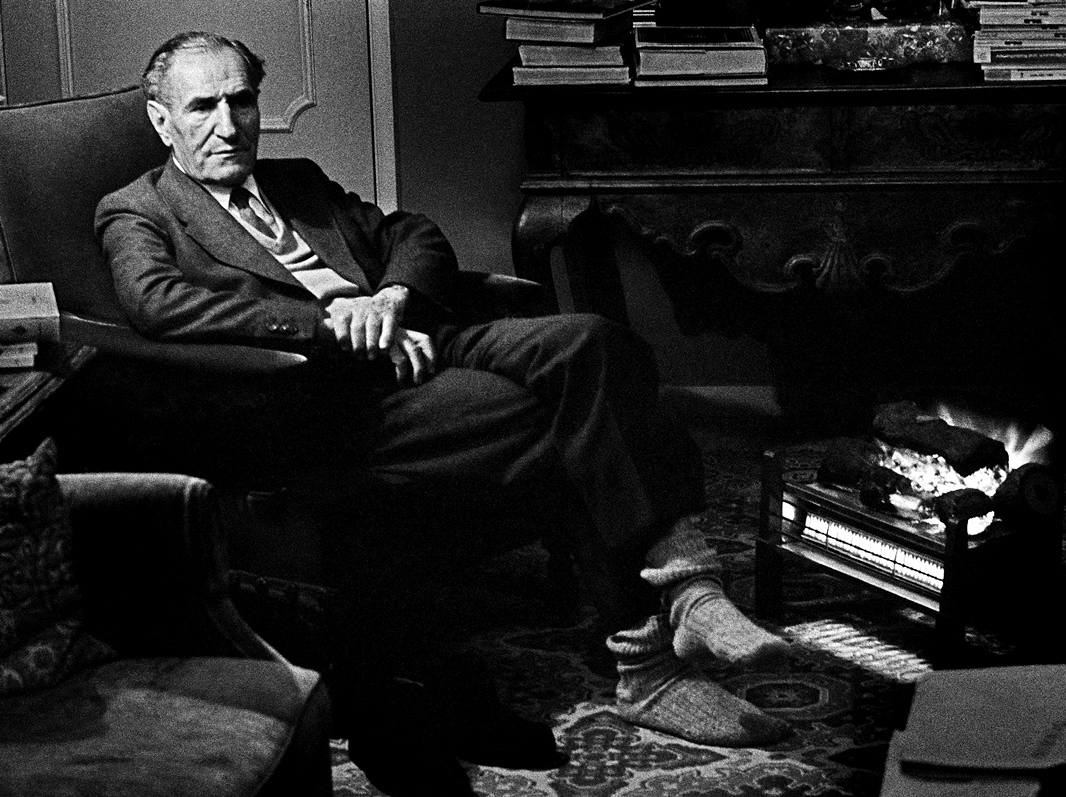

| Cena de A bruxa, de Robert Eggers |

Feminicídios

A caça às bruxas, o massacre de mulheres que atingiu seu auge na Europa e na América entre os séculos XIV e XVI, é um dos mais atrozes feminicídios registrados na história. Em seu livro Calibã e a bruxa, Silvia Federici explora as causas e analisa os diversos fatores políticos, sociais, econômicos, jurídicos e religiosos que levaram milhares de mulheres a serem julgadas, acusadas de bruxaria e, por fim, condenadas à morte na fogueira. Mais de três séculos de perseguição e números que variam de 60.000 a 5 milhões de mulheres queimadas vivas deveriam ser garantia suficiente da importância e do impacto desse evento na história. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade: apenas os movimentos feministas da década de 1970 reivindicaram sua visibilidade e apontaram sua presença limitada nos livros didáticos de história ou em tratados filosóficos e sociológicos escritos até agora.

Mas as bruxas conquistaram um lugar para si na memória coletiva. Uma tradução irônica do conceito levou a bruxaria a ser considerada quase como uma anedota curiosa e um tanto macabra derivada do folclore ocultista popular. Assim, ao longo do tempo, um arquétipo feminino permaneceu no imaginário, mais ficcional do que real, legitimando sua condição de femme fatale, ao mesmo tempo em que elidindo sua verdadeira natureza: a da violência historicamente perpetrada contra mulheres simplesmente por serem mulheres. Bruxas sempre existiram na pintura, na literatura e no cinema. Elas encontraram uma maneira de ver a luz como seres lendários e fantásticos, em contraste com sua condição de mulheres de classe baixa cujo destino era a tortura e a morte acompanhadas de humilhação pública.

É inútil questionar a confiabilidade das representações de bruxas que o cinema ou a literatura contribuíram para esse vazio na história oficial. A ficção construiu um arquétipo ao longo do tempo com base em preconceitos, estereótipos e uma visão mais do que tendenciosa da realidade. A ficção codifica a realidade e perpetua uma imagem. Sua capacidade de tornar as coisas visíveis e trazê-las à luz faz de uma forma de arte como o cinema um poderoso instrumento para combater o silêncio e refletir sobre questões que levaram a uma perseguição que permanece ainda hoje inextinguível.

Queimadas em praça pública

Em 1928, Carl Theodor Dreyer filmou A paixão de Joana d'Arc, uma reconstituição do julgamento da Donzela de Orleans, que terminou com sua execução na fogueira. Deixando de lado seus feitos heróicos, Dreyer se concentra nos últimos dias da jovem heroína e no interrogatório extenuante a que ela é submetida. Os primeiros planos são o elemento fundamental de uma mise-en-scène que busca capturar a veracidade do olhar de Jeanne (Maria Falconetti), condensar sua dor, transcender a tela e apelar às emoções do espectador, fazendo-o testemunhar seu sofrimento. A proximidade da câmera e o ângulo estranho dos planos favorecem a atmosfera de angústia e sufocamento a que a jovem é submetida: proximidade que só é quebrada na reta final do filme, com a execução. Dreyer precisa abrir o plano (mas não muito) para captar em detalhes o que acontece na cena: Jeanne é conduzida a um local público (uma praça) lotado de pessoas; lá, é amarrada a um poste sobre uma fogueira que rapidamente começa a arder. A câmera alterna entre o rosto de Jeanne (e também parte de seu corpo, um plano médio que proporciona algum respiro), imagens da plateia assistindo à execução e outras dedicadas a um bando de pássaros voando pelo céu.

Antes dos tumultos e da revolta popular, a fumaça causada pela fogueira já acesa começa a colorir a cena, aparecendo em primeiro plano, diante do rosto de Jeanne. O aspecto mais interessante desta parte final do filme é o contraplano que mostra o povoado: num espaço cinematográfico anteriormente ocupado por juízes e clérigos que interrogavam a heroína, quem agora assiste à morte são, em sua maioria, mulheres. E isso não é coincidência: as condenações por bruxaria eram executadas publicamente, uma advertência que alimentava a campanha de terror que se enraizou no cotidiano das pessoas. As chamas aparecem gradualmente e, finalmente, o corpo de Jeanne é apenas uma sombra atrás do fogo, uma cabeça sem vida e curvada, um horror testemunhado pelas mulheres que terminarão sublevando-se contra os juízes e carrascos. Ao criar esse público predominantemente feminino, Dreyer enfatiza a necessidade de tornar visíveis as atrocidades perpetradas contra os corpos das mulheres, um apelo que dirige especialmente às próprias mulheres. Talvez esta seja uma maneira empática de ler a história, de imaginar e assumir que, naquela fogueira, o horror e o medo eram mais ensurdecedores entre aquelas que poderiam padecer o mesmo destino.

A Joana d'Arc de Dreyer é talvez A referência cinematográfica de uma mulher queimada na fogueira que teve o maior impacto na sétima arte. Seu corpo carbonizado nas chamas é o símbolo da mulher que, falsamente acusada, é assassinada por homens. É uma imagem que repercutirá na mídia audiovisual, ainda que de formas muito diversas. Em 1999, a série de televisão Buffy, a caça-vampiros (Joss Whedon, 1997-2003), que já havia introduzido a bruxaria como um dos elementos essenciais da trama um ano antes, dedicou um episódio à caça às bruxas. No final desse capítulo, três jovens são condenadas à fogueira por sua associação com a bruxaria, improvisando uma grande pira feita de livros ante prefeitura da cidade. Com a virada do século, os espaços mudaram, mas não a natureza do crime: a multidão frenética e as mulheres inocentes queimadas em um espaço público. Os livros como material combustível são a metáfora perfeita para uma história ignorada, para um conhecimento inútil, para uma razão incinerada.

Outras ficções televisivas também abordaram a queima de bruxas a partir do reino do irreal, distanciando-se dos fatos históricos, mas encontrando seu lugar em outras mitologias, a priori alheias ao místico. No sétimo episódio de WandaVision, se revelava que a vilã interpretada por Kathryn Hahn era, na verdade, Agatha Harkness, uma bruxa originária de Salem. A magia, que já havia aparecido no universo cinematográfico da Marvel por meio de outros personagens (Doutor Estranho, Punho de Ferro etc.), agora estava conectada ao folclore popular por meio do arquétipo da bruxa. Após a revelação, o oitavo episódio da série começa com um flashback mostrando o julgamento de Agatha em Salem, em 1693. Um grupo de mulheres com tochas cerca uma estrutura que serve como pira funerária. Agatha é amarrada na coluna central, condenada por trair seu conciliábulo. Desta vez, a bruxa é queimada por outras bruxas. Mas a história de Agatha Harkness é, na verdade, um raro exemplo entre as histórias de bruxas e feiticeiras. Seja em suas raízes históricas ou em suas representações literárias ou artísticas, a sororidade é um dos pilares sobre os quais essas lendas se apoiam. As bruxas não são retratadas como mulheres solitárias: bruxas formam concílios.

Em 1968, a Conspiração Terrorista Internacional de Mulheres do Inferno (WITCH) foi fundada em Nova York. Esse grupo reunia diversas organizações feministas alinhadas a outras causas de esquerda e foi fundamental para o movimento de libertação feminina nos Estados Unidos. A WITCH adotou o culto à bruxaria como símbolo de libertação e autonomia, afirmando que qualquer mulher deveria se considerar bruxa se lutasse por si mesma, se ousasse ser corajosa, inteligente, inconformista... era uma apropriação do arquétipo e uma subversão que enfatizava a dimensão comunitária da bruxaria.

O filme Silenciadas (2020), de Pablo Agüero, coloca a relação entre um grupo de jovens detidas por suas supostas ligações com o diabo no centro de sua história. Esteticamente, o filme começa de forma muito semelhante a como termina: com a luz das fogueiras iluminando os algozes e testemunhas de tal atrocidade. Dois homens contemplam a cena: as mulheres apenas podem ser distinguidas, como sombras ao fundo, queimando nas chamas. Esses primeiros minutos funcionam como uma introdução a uma narrativa que concederá a elas destaque exclusivo. O cerne da história é o tempo que passam na cela: suas conversas, seus medos e esperanças, sua busca por estratégias para sobreviver por mais tempo... Agüero dá importância crucial à luz: uma iluminação quente mostra o espaço compartilhado pelas donzelas; uma luz mais intensa e ardente banha o local onde ocorrem os interrogatórios e as torturas. Assim, ao modular a intensidade da luz, revela-se o aspecto emocional que permeia cada um dos cômodos, seja a amizade das cativas ou a luxúria dos captores. O filme termina em torno da fogueira, simulando um sabbat, um conciliábulo. Desta vez, a chama não é acesa para queimar jovens mulheres: são elas que acendem a fogueira, aliadas de um fogo que não as queimam. São os homens que estão sendo devorados por seus próprios fogos internos.

Fogo, caminha comigo

A prática de queimar bruxas vivas não apenas constituiu uma variante do genocídio: também impôs um clima de submissão e séculos de aceitação de que a perversão e a escuridão eram parte natural da condição feminina. É por isso que, assim como as feministas fizeram no final do século passado, hoje existem vozes no mundo audiovisual para quem a relação com o Maligno tem sido uma forma de se rebelar contra séculos de abuso e maus-tratos. Em um nível simbólico, aproximar-se do fogo, queimar a natureza mortal e transcender o humano (e o misógino) era uma forma de representar a pureza, a salvação, se não do corpo, pelo menos do espírito.

Existem muitos exemplos. Três bruxas loucas 2 (2022), a sequência do clássico infantil de 1993 dirigido por Kenny Ortega, Anne Fletcher retratou a incursão das irmãs Sanderson pela bruxaria durante a infância. Um flashback inicial revela como Winifred Sanderson, a mais perversa das bruxas de Salem, é desprezada pelos demais aldeões, no que poderia ser descrito como pré-tecnológico bullying rural. Uma bruxa ajuda a menina e lhe concede o dom da magia. O primeiro feitiço lançado por Winifred é motivado por vingança e, claro, será uma fogueira, queimando a casa daqueles que a humilharam. Em A feiticeira do amor (Anna Biller, 2016), o fogo faz parte dos rituais de amor perdido que a jovem bruxa protagonista realiza. Na trilogia Rua do medo (Leigh Janiak, 2021), uma vela acesa por mais de três séculos mantém vivo o espírito da bruxa Sarah Fier, que permanece ancorada no local onde foi executada. Em Quando éramos bruxas (Nietzchka Keene, 1990), olhar através das chamas de uma fogueira permite que a jovem Margit (Björk) tenha visões, tendo acabado de perder sua mãe acusada de bruxaria.

A relação com o fogo vai além da bruxaria, além da superstição. Outras personagens femininas encontraram nesse elemento uma maneira de demonstrar um poder maior e superior, seja por meio do corpóreo, como Daenerys em Game of Thrones, que sobrevive a uma noite na fogueira sem sofrer queimaduras; seja por meio de uma perspectiva espiritual, como a protagonista de Santa Maud (Rose Glass, 2019), que se queima até a morte para alcançar a imortalidade.

Querelles des femmes

Vale a pena questionar se este tipo de apropriações, na sociedade ou na ficção, de fato traz algum benefício quando se trata de subverter certos modelos de representação. Existe uma ética por trás dessas manobras? Elas refutam ou legitimam o que no passado serviu para condenar tantas mulheres à fogueira? É possível reinterpretar a bruxaria com tanta força que desestabilize essa imagem da vilã tão arraigada no imaginário coletivo? Lutar contra séculos de representação é provavelmente tão ingênuo quanto inútil. É aí que a apropriação encontra sua razão de ser. É mais interessante, portanto, adotar um símbolo do que transformá-lo, e aqui Robert Eggers oferece o melhor argumento para isso.

No final de A bruxa (2016), a jovem Thomasin (Anya Taylor-Joy) acaba se juntando a um grupo de mulheres dançando nuas ao redor de uma fogueira. Ela se aproxima do lugar e, rindo, começa a se erguer acima do fogo. A cena não deixa dúvidas: ela encontrou um conciliábulo e concorda nele se integrar. Para entender o significado desta última cena, é necessário contextualizar: a jovem foi acusada repetidas vezes de ter pecado, de ter feito um pacto com o diabo. A presença de forças obscuras no lugar onde ela vive com sua família vem envenenando a todos. O sobrenatural e o racional se entrelaçam, resultando em extermínio (seguido de insanidade coletiva). Thomasin, que testemunhou o ocorrido, sofre com o sexismo e os abusos de sua família, que a responsabilizam pelo mal que os persegue. A dinâmica que se desenvolve nesta casa representa o que se repetiu tantas vezes durante os séculos de queima de bruxas: culpar as mulheres por tudo o que provocava o medo do desconhecido. Na história de Eggers, Thomasin encontra no conciliábulo a verdadeira libertação de uma opressão que não terminou com a morte de sua família. Misoginia, sexismo, abuso e humilhação são inerentes a uma mentalidade que permeia a sociedade em que ela vive. A única maneira de escapar é elevar-se a um plano não masculino, não terreno. Trata-se, então, de abraçar o mal? Seria melhor argumentar que uma sociedade onde todas essas questões prevalecem não é, precisamente, a parte boa da história. Então, mais sabás, por favor, e menos fogueiras onde queimamos vivas.

* Este texto é a tradução livre de “Querelles des femmes: brujas, cuerpos de mujer y hogueras en el siglo XXI”, publicado aqui, em Jot Down.

Comentários