Por Lucas Paolillo

Enfim, como outros tantos rincões,

em Tamoio, os trabalhadores, os moradores, as criaturas em estátuas e memórias

foram cobertas pelo tapete verde na imensidão de canaviais que absorvem o

interior paulista. Tudo de uma maneira rápida e nada silenciosa. A usina Tamoio

foi engolida pela ventania atroz de um tipo de desenvolvimento da produção da

vida que não leva em conta a criatura humana. Quem sabe, como o engenho

Fortaleza e outros sítios adquiridos por Morganti para a formação da

agroindústria. No entanto, nessa terra de passagem nos dispomos a admitir a

promessa de outros renascimentos. A busca de outras terras onde pudéssemos

expor todas as nossas potências. Não perdendo, nem nos momentos de maiores

arrasamentos, a miragem do porvir.

— Hélvio Tamoio, “Algumas

considerações afinam” (2008)

|

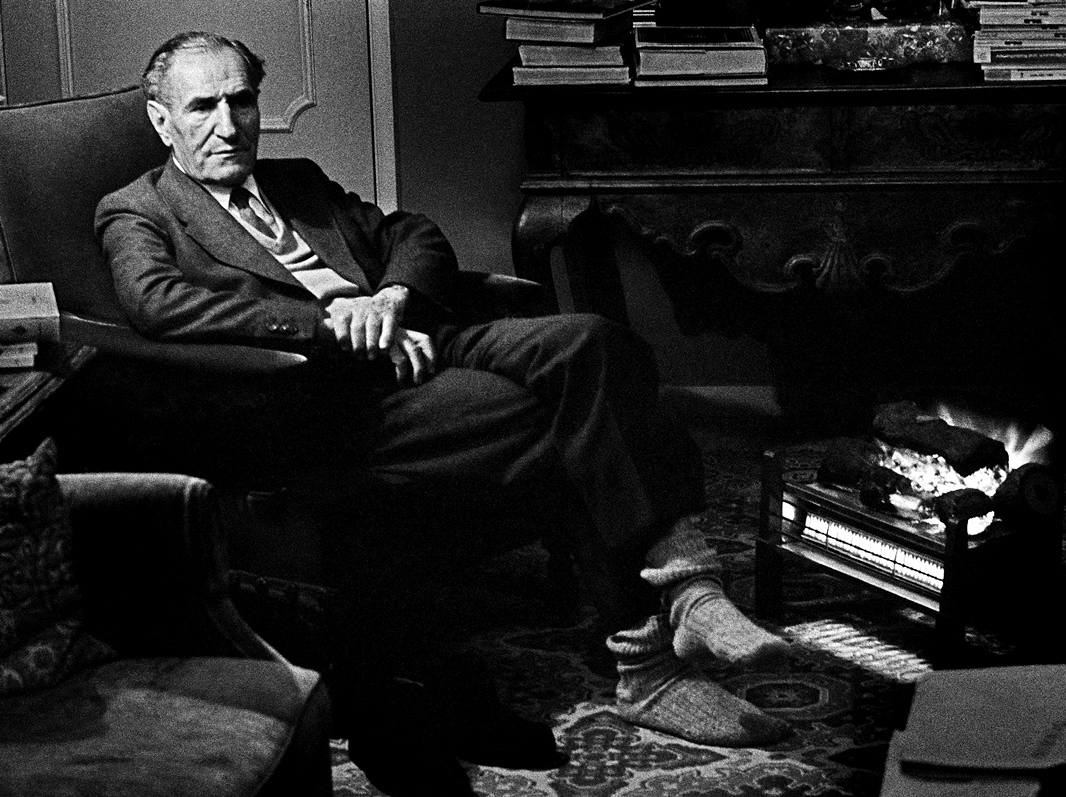

| Foto: Silvana Simão |

Nos dias que correm, Hélvio Tamoio

continua a buscar a produção crítica consciente. Continua também, junto a

outros fazimentos e ações culturais, a escrever livros ligeiros para serem

saboreados lentamente. Passadas quase duas décadas da data de publicação do

primeiro deles, podemos entrever naquele uma possível convergência histórica,

repleta de significados. Quando Hélvio Mori de Jesus, nome de batismo, tomou a

decisão um tanto intempestiva de revisitar a sua crise de origem, a saber, a

formação e decadência da usina Tamoio — um processo que os jornais vieram a

agregar ao próprio nome de Hélvio, rebatizando-o com essa cicatriz por causa do

seu papel de liderança nas greves canavieiras —, a coincidência de tempos não

poderia ser mais adequada.

De fato, as suas considerações

algumas afinaram com outra crise no ar: a crise do subprime, crise (se é

que ainda podemos falar nesses termos) definitiva do nosso tempo e que, como as

outras, não leva em conta a criatura humana. Distraidamente ou não, pouco

importa, o pequeno O nó da cana também dá garapa (2008) veio ao mundo

como quem fez um acerto de contas com o próprio passado. No entanto, ao

descrever como uma região inteira pode sumir do mapa do dia para a noite,

acertou em cheio no próprio presente: findo o ciclo de gestor da Funarte,

Hélvio, um anti-herói que poderia ter saído do cinema marginal — outra

identidade atribuída a ele por matéria de jornal, mas que cai bem como identificação

ampla do roteiro da vida que ele escreve —, mal poderia imaginar que dali para

frente as crises se tornariam, no mundo todo, regra. Sendo tantas, até o

Império, vejam só, fez a sua própria versão de uma frase comum às faixas nas

greves em Tamoio, nos anos oitenta: “queremos voltar a trabalhar”. Elas por

elas, a América do Norte parece ter arrumado um Grupo Silva Gordo — disfarçado

de Morganti? —para chamar de seu e pegar no volante das falências nos novos

ventos: o jogo baixo dos ajustes, independente dos caminhos, anuncia mais

ruínas que virão frente aos novos padrões produtivo-tecnológicos do

capitalismo.

E as convergências não param por

aí. Mas, antes de voltarmos a elas, um parêntesis explicativo: se o anunciar dos

novos padrões produtivos marcou o fim da usina, ele também acertou em cheio no próprio

Hélvio: cabra marcado para ser cortador de cana, na rabeira das transformações de

época, tornou-se um agitador de várias frentes da cultura. Efeitos mistos da flexibilização

do capital? Acredito que sim, embora o excepcional no personagem não pudesse

surgir sem muita luta e mão estendida. Seja como for, retomando nossa linha do

tempo, anos depois de exposta a crise do subprime, o terremoto levaria tanto

ao primeiro Trump quanto ao golpe parlamentar de Michel Temer, com o Supremo e

com tudo.¹

Na rolança desses dados, Hélvio lançou

o seu segundo volume impresso: Quem faz arte deus castiga? (2016). No

interior dele, nem tanto as ruínas da usina e mais os souvenires de seus

aprovisionamentos culturais recentes — muitos deles reunidos no portal de

textos online do Paracatuzum, o seu fluido agrupamento-miragem² —, dispostos ali

como amuletos-práxis de suas passagens e realizações. Estamos, portanto, nos

tempos de colheita de quando aglutinou jovens em torno de seu slogan-tríade “arte.cultura.pensamento”.

No mérito da questão, a ação

cultural ampla — e um frio na espinha, sempre ele, em muito sintonizado com os

capítulos que apareceriam nos anos seguintes, ciente de que dos anos oitenta para

depois muita água passou e a cultura, como dito numa pichação, não estava muito

bem. “Em que porta iremos bater? Até quando nos abundaremos em balcões, agrados

e editais governamentais?”, diz Quem faz arte deus castiga. Pouco tempo

depois, ironia do destino, todo o setor de políticas culturais seria levado ao

olho do furacão: “queremos nosso ministério de volta!”, a palavra de ordem lançada

pelos remanescentes das franjas do show Opinião, dirigentes das novas gerações

de não-agronejo. Na linha do “quanto mais eu rezo mais fantasma me aparece”, Temer

parecia reverberar sardonicamente as sentenças laboriosas de Dona Nica, a mãe, dirigidas

no passado ao jovem Hélvio: “E aí mãe, castiga mesmo? De que arte a senhora

estava falando? Que deus castigador é este?”.

Como se essas duas convergências

não bastassem, haveria uma última, porém de proporções invertidas: passada

aquela fase, o processo de fazimento dos novos registros instantâneos de Hélvio

fermentava como parte de uma longa caminhada que visava atravessar o país e

algumas localidades da América Latina. Tudo certo até que uma pandemia letal se

esparramou por todo o planeta. Confrontado com a nova condição, o terceiro

projeto escrito, Pra onde for mais longe daqui (s. d.), ficou em

compasso de espera. No ápice da itinerância que o livro ecoaria, o mascate de

ideias se viu obrigado a dar um cavalo de pau do oitenta ao oito: o tempo era

de recolhimento e sobrevivência.

Acomodação jamais. Hélvio deixou o

projeto de lado e, no lugar, fez mais de trezentas lives para quem

quisesse ver, em espírito de cineclube. O roteiro traçado para atravessar o

lamaçal investiu esforços no ajuntamento: as rodas de conversa deveriam manter

a chama acesa. Com isso, senha experiente, anteviu aglutinações futuras para a

manutenção da existência. Finda a travessia, do final da pandemia aos nossos

dias, o terceiro volume, porém, ficou pelas gavetas.

Mesmo assim, alguns sortudos

puderam acessar parte das ideias projetadas a partir de arremedos:

modelos-piloto artesanais, feitos sob encomenda, apareceram aqui e acolá sob os

nomes de BruacaZine (2021), confeccionado em papelão, e AlmaZine (2022),

cartões de correspondência. Embora não definitivos, os dois deram alguma

notícia dos anos de andança. Neles, se falou mais alto do que os outros em nome

dos fanzines, essa forma miúda e irrequieta íntima aos escritos do nosso autor desde

os tempos espontâneo, digamos, de geração mimeógrafo, na usina de cana-de-açúcar.

Por falar nisso, é preciso que se

diga, as formas miúdas e irrequietas formam de diferentes modos o ingrediente principal

por trás da montagem dos três projetos de livro mencionados. Tomadas no

interior de cada unidade separadamente, são elas que saltam das sacolas do nosso

mascate de ideias como pequenos artigos exóticos — algo entre um bazar de

formas e uma versão cigana, reduzida, da obra das Passagens (1982) de

Walter Benjamin. Munido deles, e ciente das estaturas, Hélvio os acopla ao que chama

de “livrozines” — nem um nem outro, mas livro que te quero zine e zine que te

quero livro.

Junto a alguma farra tática

bem-humorada, a compreensão desses livrozines tem uma chave: o arranjo de

montagens. Disposta nas páginas aceleradas, são indícios sucessivos e

interpenetrados: alas são abertas por um relato do passado, em seguida aparece um

ditado, depois uma citação de livro, surgem então roteiros de viagem, causos

captados em convivência, canções populares, pequenos poemas, aparece de tudo.

Tudo sem explicação, entremeado por colagens travessas que valorizam o múltiplo

no imediato: caricaturas, fotografias, depoimentos de terceiros e, em certos

casos, até a colagem de objetos recolhidos por onde passou. Desse conjunto, poucos

elementos fogem à estatura das miudezas como fogem os desenhos a lápis —

coloridíssimos e de alto contraste, algo entre o Brasil profundo e a desproporção

new wave — e, é claro, o tal do “estilo empesteado” do autor com as suas

“palavras infestadas”: em certos momentos glauberiano e estrambólico, noutros sutil

e desconfiado, sua assinatura investe nas meditações de dentro, sem, com isso,

deixar de surpreender, ser serelepe.

Por fim, um elemento surge como a cola

própria ao arremedo pouco casual: o design gráfico. Maestro dos outros, é

ele quem transforma a sacola do mascate de ideias em livrozine, reverberando a

visualidade intrínseca ao personagem. Essa é a cama do ziriguidum que zonzeia,

o método de amarração dos cacarecos do mascate. Daí certa impressão de

estranhamento: em partes, o conjunto da ópera complica e faz subestimar o

conteúdo; em partes, ele não poderia se adaptar melhor à vocação agregadora à

mostra. Lembrando outra vez que forma é conteúdo social sedimentado, “amarrar” surge

ali como palavra precisa.

Arrojado, Hélvio não se contenta

com o batismo da forma livrozine, esse princípio ordenador das caminhadas. O

gênero dos seus volumes também ganhou um nome: roteiros nas passadas do mundo, seriam

bordados a partir de exercícios de “amarramentos”, uma modalidade que se quer

recusa à imaginação de fundo falso pois ancorada na provisão de vidas: “A

amarrativa é uma natureza de prosa que não se põe ensaios, teses ou

monografias. São trocas vivas e diretas ampliadas pela volúpia de viabilizar

rodas em praças, escolas, sindicatos, cineclubes e outros cantos onde possamos

prosear, filmar, dançar, encenar, escrever, cantar e outros mais”, sugere. É

por isso que a compreensão dos seus livrozines afirma sentido: de dentro para fora

ou de fora para dentro, coloca para dançar as lembranças de um catálogo de

práticas através de miudezas igualmente irrequietas.

Aos que não o conhecem, os poucos

parágrafos acima dão um pouco do tom versátil do personagem que assinou os

livros. Francisco Alves — não o cantor, porém o professor-engenheiro do

interior paulista — arrematou a questão ao dilapidar o óbvio ululante: “É muito

difícil falar sobre o Hélvio, ou sobre o Tamoio, como ele é também conhecido. A

dificuldade reside na extrema facilidade com que ele transita do campo para a

cidade, da agricultura para a indústria e os serviços; da produção material de

bens e serviços para a produção artística e cultural, e nesta, das

manifestações folclóricas às contemporâneas, da Catira ao Hip Hop”. Ainda que o

depoimento fique rente à linguagem dos ofícios, voltado a práticas de um mundo que

é pretérito à centralidade negativa do trabalho, ele reforça as linhas gerais

do nosso argumento.

De um modo como de outro, na

oscilação entre o campo e a cidade, Hélvio continua a ser, solamente,

cultura e política. Entre as duas palavras, toda uma condição dificílima de

explicar que não cabe a um texto como este, voltado apenas aos escritos. Por

enquanto, basta dizer, seguindo os trilhos de uma matéria de jornal, que a vida

dele não só daria um filme como deu: O nó da cana também dá garapa (2018)³

é um curta-metragem que registra o retorno do anti-herói às ruínas da velha

usina. Dirigido por Marco Escrivão, ele mostra, descontraidamente, o trilho

dessa versatilidade junto às mudanças de época.

Em sobrevoo incompleto para abreviar,

podemos dizer que Hélvio vestiu em suas profissões macunaímicamente quase todas

as peles: formado em Ciências Sociais com especialização em Engenharia Agrícola,

foi varredor de barbearia, carregador de marmita dos canavieiros, virador de

saco de açúcar, cobrador de ônibus, balconista, assessor de imprensa, redator

de rádio, radialista, colunista, ator, produtor de filmes, professor de

filosofia, oficineiro e, por um bom tempo, desempenhou diversas atividades de

gestão cultural. Dentre elas, tantas que enxugaremos, temos sua gestão como diretor

do Centro de Programas Integrados da Funarte e seu papel como coordenador do

Centro de Referência da Dança.

Ao que nos interessa, enredado nos

contrastes de tanta dualidade (sem dualismo?), o mascate sugere, a partir de si

mesmo, passagens contínuas — das quais é um legítimo representante — entre os

resquícios ativos da tradição militante e da agitação cultural. Mas sempre,

como é de seu feitio, com uma bela de uma pulga atrás da orelha, desconfiado tanto

de uma como de outra. Talvez essa vocação para pôr em dúvida — que leva a

imaginação a lembrar da astúcia dos matutos — justifique a preferência pelo

ensino de filosofia nos anos de professor. Sem ficarmos com a língua de fora, basta

dizer que, nos dias que correm, Hélvio segue percorrendo os interiores do país,

incentivando a formação de cineclubes através de oficinas e palestras.

Entre tanta peripécia, a comprida,

ainda que compacta, relação de Hélvio com os livros começou para valer com uma

história de amor. Adolescente, foi frequentador da Biblioteca Municipal de

Araraquara, fundada por Mário de Andrade. Não ia ali tanto pelos livros, mas

sim por um rebuliço despertado no peito quando se aproximava da bibliotecária,

décadas mais velha. Apaixonado por aquela figura exótica ao padrão dos

canaviais, o mundo pareceu se expandir. Das mãos dela, recebeu um dos livros

derradeiros: Cem anos de solidão (1967), de Gabriel García Márquez — muito

explicativo, aliás, de traços da personalidade dele.

Vencida a indisciplina inicial,

encontrou no realismo fantástico do escritor colombiano parte do sentido da

própria vida: de repente, as vivências todas na usina, com os pés no chão, passaram

a levitar bem lastreadas, ganhando em estatuto de poesia e densidade

imaginativa, vida aberta e possibilidade – e quem diria que aquele mesmo rapaz

viria a fundar, no futuro, algumas livrarias? Ao entrar no curso de Ciências

Sociais na Unesp de Araraquara, a bússola foi Os parceiros do Rio Bonito

(1964), de Antonio Candido. Livro que não só deu legitimidade à dura realidade

que conhecia bem, mas conferiu um repertório adensado às suas lutas, municiando-o

para encarar conscientemente os desafios próprios às relações agrárias de um país

pós-colonial que, digamos, castiga com monocultura.

Para além deles, logicamente, muitos

e muitos outros livros de cabeceira – vale menção também a relação precoce, no

teatro, mantida com Morte e vida severina (1956), de João Cabral de Melo

Neto. Entretanto, se ficarmos atentos apenas aos dois primeiros, teremos o

suficiente para uma boa compreensão inicial da régua e do compasso basilares do

nosso anti-herói. Nesse quadro, demarcando a oscilação do campo à cidade, o

único ajuste passa pelos filtros de época: não seria justo deixar de mencionar

as marcas da cultura-sacanagem underground própria à virada dos anos setenta

aos oitenta, o período-chave que, na pele e nas retinas, liquidifica em Hélvio

as cenas calientes de Helena Ramos, Plínio Marcos, a poesia marginal e a

moçada do Lira Paulistana.

Tudo isso, no entanto, aponta aos

facões em punho na jornada do autor, abrindo mato. Se nos ativermos ao ambiente

constrito da usina, ao involuntário, ganha visibilidade outra combinação marcante

de culturas. Nesse sentido, o primeiro livrozine é significativo. Quem se

aventurar a se perder pelas veredas de O nó da cana também da garapa

(2008) encontrará, desde a capa, as ruínas de uma estátua de Apolo, neoclássica,

devorada pela vegetação em meio ao canavial sem gente — spoiler: ao

atravessarmos a seção “apólogo”, constatamos que a estátua viria a ser

profanada, aliás de modo hilário, em condições que fazem cócegas a quem conhece

o caso do Cavaleiro de Bronze, de São Petesburgo.

Contraintuitivamente, a

ambientação ali não era só austeridade. Junto ao Apolo, outros monumentos

peculiares coloriram a paisagem daquela propriedade rural de trabalho pesado,

perdida na estrada: a estátua austera e quase fisiculturista de um indígena

tamoio, cuja relação entre forma e conteúdo faz lembrar José de Alencar; o

modelo hollywoodiano da casa-grande, um desejo de réplica exata da mansão de E

vento levou (1939); o campo de futebol, moderno e faraônico, inspirado em

arquitetura fascista; e uma igreja algo nababesca, dedicada a S. Pedro, com

entalhes decididos a confundir a imagem de dois pedros: a do santo com a do falecido

patriarca Pedro Morganti. Tudo indícios dos caprichos daquela família de donos,

os Morganti, que fazem lembrá-los como um pastiche bisonho do padrão Habsburgo

de perfumar majestade. Tudo ali, no canavial. Cultivada por décadas, aquela

grandiosidade austríaca em miniatura apontou a um futuro completamente paralelo

ao destino que a modernização sem o moderno reservaria, de fato, à usina: a

venda fria daquele espaço com focos dilatadores de pupilas ao Grupo Silva

Gordo, o ponto final da comunidade que chegou a ter doze mil moradores

multiétnicos, entre emigrados e migrantes das mais diversas localidades.

Aterrissando de volta ao livro, é

na descrição desse processo que o círculo se fecha: se, na capa, admiramos as

ruínas de Apolo, logo em seguida somos inundados por uma profusão de manchetes

de jornal, inversamente proporcionais aos ideais de beleza harmonizados entre

os de ordem no trabalho derivado da cana. Ali, a retina se ocupa de confusões,

greves e expectativas de fechamento. Mudança de ângulos relâmpago que dá a ver

as tormentas, em testemunho, do autor.

Mantendo em mente essa estranha educação

pelo contraste experimentada na usina, o desfile de formas miúdas e irrequietas

sugere uma afinidade estranha — talvez irônica? — quando visto junto ao apelo

de grandiosidade desmoronado do assunto: tudo aquilo, no geral, foi reduzido a

causos e amuletos. Sendo assim, o ponto de encontro entre a experiência do

livro e a dos canaviais não se encontra apenas na proposta de representação,

mas, sobretudo, na propensão, em suas escalas, aos estímulos variados. Dito

isso, cada uma daquelas formas guarda, no livro, o seu próprio sentido enquanto

traço constitutivo. De olho, por exemplo, nos desenhos feitos com pincel

digital, desenhados em softwares de edição que em algum momento chegaram

a ser top de linha, vemos uma conversa interessante, involuntária, sobre

o sentido demolidor do progresso.

Frente aos novos padrões

produtivos, a novidade de então foi superada como foram os velhos monumentos. Porém,

entre tantas sugestões, o leitor persistente encontrará naquele emaranhado de

textos e imagens certa regularidade: o ritmo das sucessões desde logo mostra

que um texto se assume como âncora, algo como um frame de retorno no efeito

Kuleshov. Tudo fatiado por expressões outras como citações, poemas e fotos

recolhidas de fontes variadas – elementos propositivos como pausa e convite à

meditação —, temos fragmentos argumentativos lineares sobre a formação e decadência

da usina.

Quando eles terminam lá para a

metade do livro, a ancoragem passa aos textos curtos — como o causo da fiscalização

de Morganti contra os cigarros de palha dos canavieiros –, chega até os

depoimentos e termina nos trechos salientes, em destaque para as fotos. Há,

portanto, o tal do ziriguidum, porém sob o ritmo de uma diminuição paulatina do

volume da prosa condutora. Junto e misturado, o precioso são as alternâncias: imediatas

e repentinas, elas nos convocam a experimentar posturas analíticas, meditativas

e prosaicas a depender daquilo que nos saúda.

Feito o ajuste de contas, o volume

seguinte, Quem faz arte deus castiga? (2016), faz a passagem do

determinado para a determinação em mãos, irradiando um ciclo de fazimentos

completos agora vertidos em providências na busca por nascentes: “Se antes o

desvendamento se pautava pela exploração da caverna dada, aqui atravessamos o

rio”, sinaliza. Na ânsia pela fluência, a forma do texto se dilata, mas é calejada:

o tom é poético, alucinado, só que não se perde, pois maturado pelo vivido.

A imagem da vez é a da ampliação

do rio bom: ciente de que o chão no qual os pés se sustentam divide as pessoas

entre proprietários e despossuídos (fórmula-síntese: “manda quem pode, obedece

quem tem juízo”), tudo nele, desde o mote dito pela mãe, tematiza, nas

dificuldades, o desejo de arte, de libertação, de subsistência criativa e

organizada na seca, arquitetando o querer rumo ao encontro das cheias

compartilhadas.

Na maior parte do tempo, o cenário

de fundo se situa, tacitamente, no interior de São Paulo. Local onde, o texto

registra, as cidades são reduzidas a “ilhas urbanas no oceano de canaviais”. Nessas

condições, o mascate de ideias e anti-herói tende a parecer com um Antônio

Conselheiro de água doce: o canavial vai virar rio, o rio vai virar canavial. Possivelmente

é algo nessa linha o que se anuncia na capa. Nela, a foto do autor, barbudo, com

as mãos na altura da cabeça e em clima de cena e palco, faz pose de direção, como

se dissesse: “Rigor! Radicalidade! Ruptura!”, mantra de Demerval Saviani comum

ao paiol de amarramentos.

Se os fazimentos, diz o livro, ocorrem

no interior de um deserto verde, o mesmo não pode ser dito da sua pregação. Somos

inundados, passada a capa, por fotos de ações culturais: rádio, teatro,

cineclubes, oficinas, rodas de conversa e além. Elas se afirmam como provas de

coletividade operante, possibilidades colhidas do irrealizável como

fruta-invencionice. Sempre em companhia, o autorretrato de Hélvio, cercado de

jovens e adultos, não percorre mais a própria formação, mas age como formador,

esparramando sementes de agitação cultural para colher outras. “Temos arte para

não morrer da verdade”, é o que crava a citação de abertura na esteira de

Nietzsche.

Ainda miúda a forma, porém mais irrequieta,

a necessidade, como ingrediente, se mostra sobressalente. “A palavra

paracatuzum de origem tupi que significa ‘rio bom’, através da junção dos

termos ‘Pará’ (‘rio’) e ‘Katu’ (‘bom, fértil, caudaloso’). A necessidade de

aguar os muitos rios assoreados do interior paulista e dar um zoom (zum) na

busca de algum tipo de desenvolvimento que contemple a cultura humana como

fonte estrutural” — e, pista decisiva, o que Hélvio chama de desenvolvimento

aqui (e, por favor, tudo foi concebido antes do contraponto krenakiano alastrar)

se opõe ao que chamou de desenvolvimento desumano da usina.

Nesse sentido, somados ao design,

os saltos figurados bem cozidos no vivido parecem querer agir como nova camada

de costura: funcionalizados como imagens compactas, eles se desvencilham do

específico, embora mantenham as marcas de origem. Por isso, falam à imaginação

em registro alegórico. Curiosamente, esse recurso de amplidão se mescla a outro

que não poderia ser mais avesso, embora ambos saiam bem dali e de mãos dadas: o

gosto pela forma elíptica se unta ao compartilhamento variado de estratégias e

táticas — sim, um receituário programático, embora não doutrinário.

Sugestões e experiências de

espírito orientador encharcadas de poesia ou seriam poesias de espírito

desorientador encharcadas de sugestões e experiências? De um modo como de outro,

as dúvidas se multiplicam e as práticas ganham não paralisia, mas um

empurrãozinho. Coisas de professor? Talvez. Entretanto, o segredo passa pela

inspiração em certa concepção de filosofia tropeira de berço sardo, embora alinhada

a práticas conselhistas plurais de organização em viés popular. “Prontos.

Conseguimos e não temos a mais miúda doutrina. Quem sabe a grandeza de não

termos convicções e estarmos prontos para o indefinível embate?”, é o que confessa

o autor, farejador de rumos a serem percorridos nos novos tempos do mundo.

Na união entre dicas e imagens — literalmente

uma emulação de roteiro de cinema — temos ali, por exemplo, o causo de um

canavieiro gasto pela monocultura. Ele, nas horas vagas, gostava de plantar tudo

o que fosse diverso. Com o tempo livre escasso, deixou um método de subsistência:

“mapear.terreno.preparo.sementes.plantio.cultivo.colheita.cozinha.paiol.mapa”. É

nessa mistura de confissões, receitas de bolo e historietas fragmentadas

entremeada por poemas, fotos, desenhos, depoimentos e demais multiformas

sequenciadas que temos o bordado dos amarramentos. “Escrevo para me ler e

traduzir o entorno”, resume.

Ao fim e ao cabo, caminhar rumo

aos protótipos de Pra onde for mais longe daqui (s. d.) seria dar um

passo maior do que a perna. Basta dizer que o duro parto em torno do terceiro

volume fala diretamente à queda de braço entre a monocultura e o cultivo íntimo

fiado pelos métodos de subsistência. Entre ambos, sem dúvida, há o peso do

tempo fechado, escancarado não só aqui, mas no céu de todo lugar. No entanto, esses

passos conflituosos em não aceitar migalhas, como já antecipamos, continuam a

buscar a produção crítica consciente: “trabalhar com arte amplificou o sentido

normativo da existência, estabelecendo assim o ilimitado como condição final da

coisa toda”. Compreender algo assim no day after de um experimento

agroexportador não é conclusão trivial.

Do texto para a vida, é nas

atitudes persistentes e ativas que a presença de Hélvio se faz mais

estimulante: os retalhos de tradição militante e agitação cultural nos quais ele

ainda oscila desconfiadamente lembram que não se baixa a cabeça, mas se

enfrenta. Como? Podem-se apontar contradições, calcanhares de Aquiles aqui ou

ali. No entanto, em ação, Hélvio Tamoio se prova no testemunho de agência – eis

o sumo da tinta própria a cada texto. Desde cedo acostumado a inventar com a

vontade e a peitar o impossível, o norte certo é criar alternativas na falta

delas.

Longe do bovarismo próprio aos

sedentários, o mascate de ideias — um pouco nas trilhas de um Hemingway? —, reverbera

o ainda. No ziriguidum entre a poesia e a prática, se planta e se colhe. Não é

outra coisa que vemos quando nos deparamos, por exemplo, com algumas das

pérolas recolhidas em suas andanças: “Faço da minha esperança/ Arma pra

sobreviver/ Até desengano eu planto/ Pensando que vai nascer/ E rego com as

próprias lágrimas/ Pra ilusão não morrer”. Tais versos, compartilhados por João

Paraibano, morador de Princesa Isabel, Paraíba, dão o recado: o grande achado

do mascate passa pela urgência de formar, de escutar e de contar histórias. Não

deixar para amanhã.

Notas

1 Hélvio, em 2014, escreveu um testemunho estilizado sobre os impactos do golpe de 1964 e como viveu o nascimento da Nova República. De olho na transição dos anos oitenta, ele pode ser acessado

aqui.

2 Paracatuzum, o nome da comitiva de Hélvio, pode ser saboreado em suas razões e estímulos junto ao

seguinte vídeo.

3

O nó da cana também dá garapa (2018), o filme, pode ser visto gratuitamente

aqui.

Comentários