Por Emilio Posadas Certucha

|

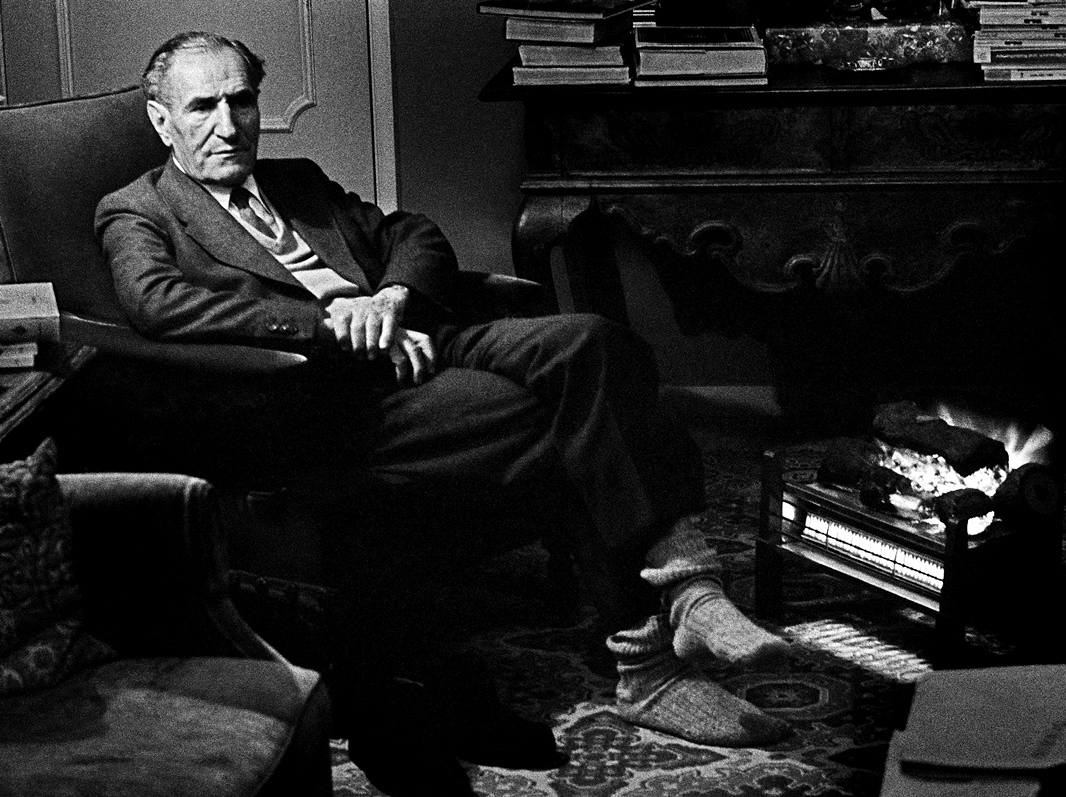

| Karl Bryullov. O último dia de Pompeia. |

Plínio, o Jovem, é uma figura

importante para a crônica. Nascido na cidade de Como, Itália, em 61

d.C., perdeu os pais ainda jovem e foi adotado por seu tio, Plínio, o Velho, um

renomado naturalista da época. O jovem aprendeu muito sobre o mundo natural com

o tio. No entanto, seria lembrado por suas famosas cartas.

Aos 18 anos, Plínio viu uma noite a qual o mar resistia. Em 79 d.C., as cidades de Pompeia e Herculano pereceram

devido a uma erupção sem precedentes na história. No sul da Itália, o vulcão

Vesúvio despertou e transformou o mundo de Plínio. A erupção ceifou a vida de

seu tio e guardião, levando-o a escrever uma série de cartas ao historiador

Tácito sobre a tragédia. Como descreve o jovem Plínio, o Vesúvio escondeu

cidades inteiras em sua noite:

“Era já a primeira hora do dia, e

a luz ainda era dúbia e como que lânguida. […] Do outro lado, uma nuvem escura

e medonha, traspassada por movimentos cintilantes e retorcidos do sopro ígneo,

abria-se em longas formas de chamas; estas eram semelhantes e maiores que

relâmpagos.”¹

A imagem é catastrófica. Plínio

testemunhou multidões inteiras contemplando uma nuvem trespassada de raios de

fogo que escondia a luz do sol sob seu manto. Embora a história de Pompeia seja

angustiante, os fatos se tornam ideias quando o missivista os descreve. A

partir desse momento, a catástrofe pertence a todos.

O inferno que emergiu do Vesúvio aprisionou

a cidade de Pompeia. Hoje podemos ver seus habitantes e casas congelados no

tempo pelas cinzas. Um dos aspectos mais impressionantes dessa tragédia é que se

preservou a vida em movimento, mesmo sem ela. Ainda podemos ver o povo da

cidade italiana realizando ações que não tiveram e nunca terão fim. Nas

palavras de Walter Benjamin:

“Seja porque a cinza expelida pelo

vulcão estava úmida, como querem crer alguns, seja porque as chuvas torrenciais

após a erupção umedeceram as cinzas, de qualquer forma, ela veio se depositar

entre cada dobra de roupa, em cada curva da orelha, entre os dedos, cabelos e

lábios das pessoas. Ela se solidificou muito mais rápido do que os corpos

poderiam se decompor, de forma que hoje

temos uma farta quantidade de

moldes de seres humanos, alguns enquanto

caíam ao chão e lutavam contra a

morte, outros, porém, tranquilos, como a esperar por seu fim, tal qual a menina

que vemos deitada com os braços dobrados sob a cabeça.”²

A vários quilômetros de distância,

Plínio viu e descreveu o fenômeno; como o vulcão, ele também estava capturando

a vida e a morte de Pompeia. Em uma de suas cartas a Tácito, Plínio conta como

ele próprio ficou coberto de cinzas, mas a distância o ajudava a continuar se

movendo. A memória permaneceu.

As palavras de Plínio deram pulso

àquilo que estava coberto pela nuvem do Vesúvio. O jovem romano escreveu uma

crônica precisa, onde as linhas escritas se convidam mutuamente a formar uma

imagem. Nós, instalados em nosso contexto, não poderíamos compreender Plínio se

não fosse a natureza literária de sua crônica. Lemos Plínio pelo poder da

analogia como elemento de sua crônica.

A carta de Plínio não recria a

realidade; isso seria impossível. Seu grande mérito foi captar os elementos

fundamentais daquele momento e saber dar-lhes o contexto literário adequado

para transmitir em palavras a força de um vulcão.

Há muitas maneiras de descrever, e

outras tantas de contar, porém, Plínio teve a difícil tarefa de relatar algo

que não compreendia e do qual não tinha qualquer experiência prévia. Preso

naquele momento, o jovem registrou as cenas horríveis, relacionando-as a

aspectos da vida cotidiana, ao mesmo tempo apelando e convidando a imaginação.

“Apenas nos sentáramos e fez-se

noite, não como sem lua ou com nuvens, mas como em lugares fechados com a luz

apagada.”

Walter Benjamin conta, em suas

breves passagens transmitidas pelo rádio na década de 1930, que as casas

romanas não tinham janelas. Tanto a luz quanto o ar vinham de um pátio

localizado no centro das casas: uma janela para o céu que deixava a chuva entrar.

Considerando a arquitetura de sua época, a descrição de Plínio faz sentido. O

romano recorreu a um elemento comum de sua cultura para descrever a escuridão

sem precedentes. Sem esses recursos literários, não teríamos ideia do que

aconteceu em Pompeia. Em um esforço para expressar a destruição do Vesúvio, ou

melhor, sua preservação, Plínio conseguiu criar um momento e torná-lo visível.

Ele foi a janela.

O gênero da crônica está longe de

ser um mero retrato da realidade. Os cronistas são artistas de seu tempo: tomam

fragmentos de seu mundo para moldá-lo e refletir sobre ele. Este último ponto é

o maior valor presente nesses textos: a crônica é a realidade transformada em

literatura; é o mundo como ideia.

Quando penso em Plínio, o Jovem,

também penso em outro autor: o grande correspondente de guerra e cronista Ryszard

Kapuściński. Como Plínio, o polonês compôs uma realidade em sua crônica para

refletir outra. Múltiplos recursos literários são encontrados em seus textos.

Em um trecho sobre seu primeiro emprego como correspondente fora do país, escreve

o seguinte:

“Compreendi que cada mundo

continha um mistério e que o acesso a isso só poderia ser facilitado pela

linguagem. [...] Além disso, descobri uma relação entre ter um nome e existir,

pois cada vez que voltava ao hotel, percebia que na cidade eu só tinha visto o

que sabia nomear.”³

A crônica faz parte da história; o

cronista parte de seu lugar na sociedade para preservar aspectos da cultura que

o cerca. A erupção do Vesúvio foi um evento que nos convida à reflexão até

hoje, mas nossa imagem de sua história seria truncada se não fosse pelo relato

de Plínio. Enquanto hoje vemos a cidade de Pompeia sustentada pelas cinzas, de

modo que suas “estátuas” nos falam daquele silêncio repentino, a obra de Plínio

é mais esperançosa: narrar a partir da vida. Isso estabelece a crônica como uma

forma literária capaz de repensar, mudar e inventar a forma do passado. A

crônica, em suma, é a outra possibilidade da História.

A característica que separa a

crônica de outros gêneros da prosa é sua qualidade como tela histórica e

social. Portanto, podemos falar de uma forma de escrita com nome próprio. Não

devemos menosprezar sua contribuição historiográfica, especialmente se buscamos

vislumbrar o que Agnes Heller apontou como seu cerne: a vida cotidiana. É para

lá que a crônica aponta. Estamos diante de um gênero que não busca construir a

história, mas sim fornecer as coordenadas para compreendê-la desde sua origem:

a vida. Plínio, o Jovem, é, portanto, um dos pais fundadores de uma forma

literária que transforma o presente em arte e ideia.

Notas da tradução:

1 A tradução aqui referida e de

outras passagens da carta de Plínio a Tácito citadas neste texto é de Mauri

Furlan.

2 A tradução é de Aldo Medeiros

(Nau Editora, 2018).

3 De Minhas viagens com

Heródoto, publicado no Brasil pela Companhia das Letras com tradução de

Tomasz Barcinski. A versão aqui referida, no entanto, é nossa a partir da tradução

espanhola.

* Este texto é a tradução livre de “Plinio, el cronista de las cenizas”,

publicado aqui, na revista Nexos.

Comentários