Ana mon amour

Por Eduardo Galeno

A palavra se move. Ela traduz um movimento recíproco entre linha (sintagma) e velocidade. Essa velocidade não é, necessariamente, escalar; também pode ser vetorial. À medida que se move, deixa os rastros e, deixando, percorre do exato da presença ao seu desaparecimento iminente. Muitas vezes se cansa: como se vê, é um cansaço com a voz baixa, mas clara: um murmúrio esgotado e extremamente desvairado. Certeza, a claridade é a claridade original do que já foi, do que vai deixar de ser e do que aparecerá nos remendos do movimento. Sair para fora da identidade é seu resumo, sua astúcia. Deslizamento arriscado no princípio (principício) ou derrisão descontente no fim. Então pulula, se apoiando em excluir tanto a unidade quanto a dialética, encontrando, na sua mais alta glória anárquica, a maré da vigilância violenta. A palavra movente, assim, não reconhece nenhuma paisagem ou cultura, muito menos se enfeita de joias que não são as suas. O único ponto de existência é ir, ir, ir – movida a ódio e transbordamento –, ininterrupta. Como fria, morna ou quente, vai acelerando – por uma primeira, segunda, terceira marcha – para ser restituída à queda. Porque descontínua, seu breque para a imobilidade resulta em farsa, visto que não pode, em nenhum momento, se desvencilhar da ação. Não há inércia. A descontinuidade é uma intrusão de parcela para a palavra, estranha e totalmente interior a seu corpo, uma variada extimidade.

A palavra é dissoluta. O dissoluto se ergue numa esfera inteiramente comum à ordem cosmológica, o que é irônico (o índice da palavra é negação). Nessa passagem só de ida ao submundo, a impermanência de estado tira a máscara da palavra e a resolve, de modo brutal, postergando seu anúncio nas areias da realidade. Sua morfologia é aberta e condiciona o surgimento de espantos e estranhamentos a quem a usa, especialmente no momento depois, da última frase do livro a ser lida. Por isso mesmo, esse número demasiado de escritores, que não passam de obcecados por palavras. E se surge, de fato, a inteireza característica desse nivelamento ontológico, é que a explicação do porquê de não existir fundamento, do porquê das enunciações incessantes, só se revela na e pela palavra. Isso coloca a coisa deformante num patamar narcísico (como é), contudo, omnis determinatio est negatio (Espinosa), não significará que ela pule numa devoração de si para si, pois a brincadeira reside, justamente, quando se solta e consegue transformar o entorno do mundo. Quando escapa da linguagem. Na meia-lua da noite, no meio-dia do Sol, a palavra se deforma e, igual, surpreende o seu fora como um clarão na madrugada. O passai, Repúblicas deste mundo!, do garoto Rimbaud, frequenta o mesmo espaço que diz: a palavra tem o poder de cortar cabeças e frear o Tempo.

A palavra é dualitária. Foucault falou que o governo de si e o governo dos outros eram, ou poderiam ser, as duas faces da mesma tecnologia do poder. Aí está: apesar da palavra ser celibatária (se mantém só em seu impossível, sem depender de mais ninguém para sobreviver), inclusive na individuação (os termos arco e céu), adquire e alcança o que Nietzsche assinava dualidão (Zweisamkeit). Em outros esquemas, a palavra é fragmentada e paradigmática, uma vez que transporta o sentido em um duplo, ou seja, a toda palavra só restou o parasitismo de um outro. Quem? Desse condicionamento, surge a posse instaurada pela não-palavra, pelo branco da folha (se a folha for branca) ou pela Coisa. É a partir daí que se compreende a palavra também como silêncio, indo tanto do silente enquanto matéria como fora dela: no primeiro, da letra que é irrealizada e, no segundo, do espaço que é presentificado. Saem, para isso, a forma de sempre nos calarmos enquanto falamos e sempre falarmos enquanto estamos calados. É preciso dizer, porém, que, enquanto maneira de se estender para além do idêntico, o duplo tem mais a ver com a diferença (em torno de si) do que dualidade. A diferença dá lugar, inevitavelmente, a uma moldura básica de esfinges, no Mistério, surgindo o inacessível literário.

A palavra habita como remédio e veneno. Depois de Mallarmé, a agência da palavra se concretizou, forte e mais óbvio, em dois modos: como, primeiro, terapia e, junto, como ressonância doentia. Por quê? Pois no pêndulo variam o abissal e a comédia. Muitos textos melancólicos são cômicos (e vice-versa). Essa condição passa quase despercebida ao adentrar em algumas fantasias críticas da atualidade, alçadas insistentemente a binarismos. O reconhecimento das atribuições pós-gênero se revelou, antes de tudo, na própria ideia de disjunção entre fala e escrita, que se transformou em aglutinação entre bem e mal. O remédio sobrevém, desse jeito, na esteira que interpreta a doença em sua ínfima particularidade, tentando o esgotamento daquilo que é terror, mas, por outro lado, afirma, acabando por domesticar o monstro. Fiel ao mal-estar tentando sua solução. Nesse sentido, não há redenção nem apocalipse. O preço de ser assim é de estar ao meio, no meio, de modo que, apesar da tormenta, há uma fuga a todo ato invocante, com um ar alegre mesmo na imaturidade. O que restou a certos escritores foi o adentramento à incoerência, cujo formato parece tão artificial, isto é, ao mesmo tempo tão vivificante. Toda palavra guarda uma cilada (Torquato Neto); os ramais piscam: “estou cansado de todas as palavras” (Ana C.).

A palavra é morte. Nisso consiste aprendê-la confrontada não à vida, mas ao real. É o todo vale-tudo kamikaze. É no plano da experiência transmutada no puro ato vivificante que acena ao vitral do verbo mortífero. A inundação da vida inclina a morte num combate imanente dentro da impossibilidade (como os rios ao mar frente às estrelas). Assim sendo, ela responde ao vácuo, a esse furo que surge na conflagração, desvanecendo o mundo, mas o afirmando absolutamente. Ser contestação de si mesma assusta o homem que fala e, principalmente, o que escreve. Ela precisa observar, ela precisa gritar. A morte, na palavra, se torna um fluxo vaporoso do não-saber… porque sugere, toda imbricada, o desconhecido. Esse roubo da luz pela palavra repete o vaticínio no escritor, na escritora. Lá, surgem as imagens das coisas que falam; lá, os homens tiram sua avareza do cotidiano, das trocas mercantis, e modulam a voz da palavra em delírio. Logo, a palavra na literatura é sacrifício, morte, derramamento de sangue sem faca ou bala. O projeto do trabalho (o Sistema hegeliano, o desenvolvimento do Absoluto) dignifica o homem, já a alucinação das palavras o coloca no mesmo patamar dos animais (mas “a formiga é um centauro no seu mundo de dragões”). São lacunas, pedaços moldados e estabelecidos num presságio de escritores, iguais aos de Ana. E intuía como uma pensadora da literatura.

poesia

jardins inabitados pensamentos

pretensas palavras em

pedaços

jardins ausenta-se

a lua figura de

uma falta contemplada

jardins extremos dessa ausência

de jardins anteriores que

recuam

ausência frequentada sem mistério

céu que recua

sem pergunta

vacilo da vocação

Precisaria trabalhar — afundar —

— como você — saudades loucas —

nesta arte — ininterrupta —

de pintar —

A poesia não — telegráfica — ocasional —

me deixa sola — solta —

à mercê do impossível —

— do real.

Precisaria trabalhar — afundar —

— como você — saudades loucas —

nesta arte — ininterrupta —

de pintar —

A poesia não — telegráfica — ocasional —

me deixa sola — solta —

à mercê do impossível —

— do real.

***

cartilha da cura

As mulheres e as crianças são as primeiras que desistem de afundar navios.

l’empire des signes

— Quando você ri o rosto que surge cheio de rugas novas também ri.

— De que, rugas?

— É, rugas. Rugas. Rugas do mistério Komiko. De figurino.

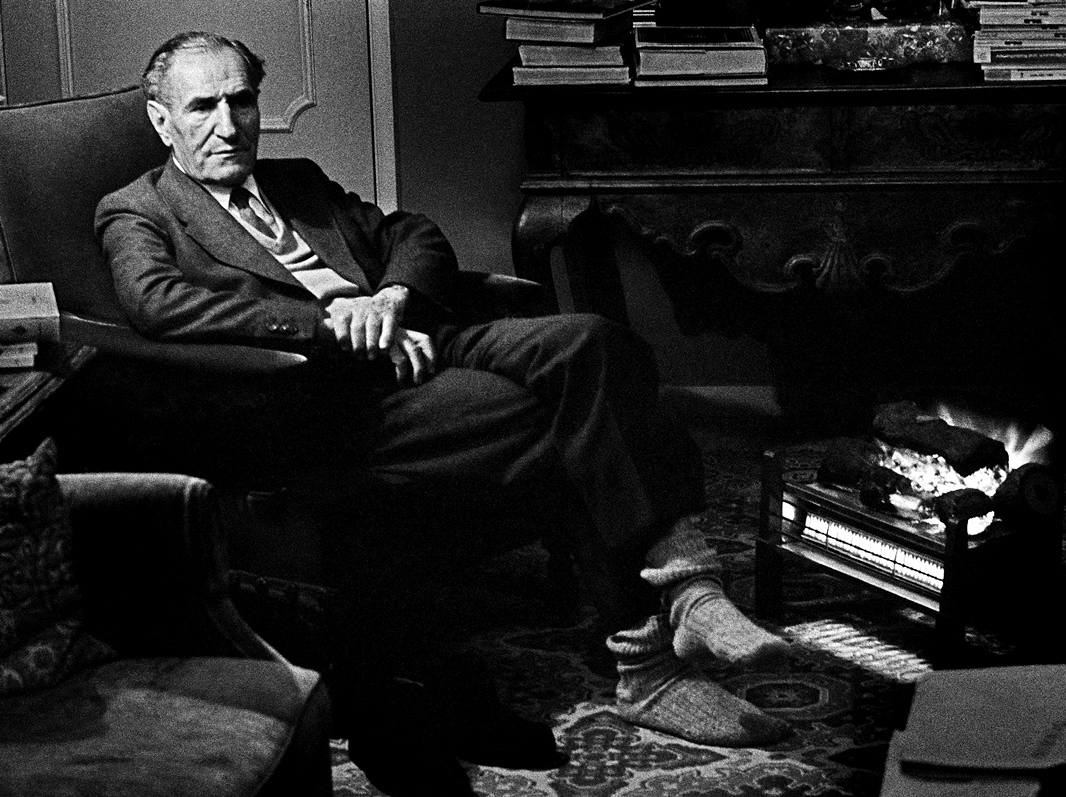

Ana mon amour. Vendo os artigos que escreveu – de crítica literária –, dá para termos ideia de que ela era extremamente séria no que se propunha a fazer. Num texto seu de 1973, aos 21 anos, mostra a força e a beleza que uma poeta deve ter em relação ao exercício da verdade (e olha que somente alguns anos escreveria suas principais produções, demonstrando que, apesar da curta vida, teve extensa prática). No que tange ao tema do escrito, provavelmente Ana estava errada. O essencial, no entanto, passa pela tarefa de unir ritmo e espírito. Esse motivo desaba na figura mais explícita de sua obra: a ironia. Não gratuita, ela se mescla com o humor das referências e com o desatino da razão discursiva, os recursos técnicos embolados ao andante da paixão. O específico de Ana dentro da geração dos anos 1970 é que se abria a um conceptismo sincero, quase quevediano, o que trabalhava na contramão da poesia estruturante. A melhor insígnia é que Ana tenha conseguido admitir o absurdo da biografia na literatura. Confissão, digamos em termos exatos, é ficção. Nos dois poemas acima, são as funções de oposição que os formam: no primeiro, a do sujeito passivo (o clichê é revirado) que evade a atividade; no outro, a proteção metanarrativa (o título chamando o livro de Barthes e, muito provável, o tema ao redor do filme de Chris Marker de 1965). Legitima ainda mais o fato dos dois textos serem escritos fora do enjambement, característica crucial da modernidade do verso livre. Pelo contrário. Um é uma frase solta, o outro clareia um diálogo. Simbólico que tenha ensinado seus leitores a ancorar no espaço.

Comentários