Depois do trovão, de Micheliny Verunschk

Por Henrique Ruy S. Santos

|

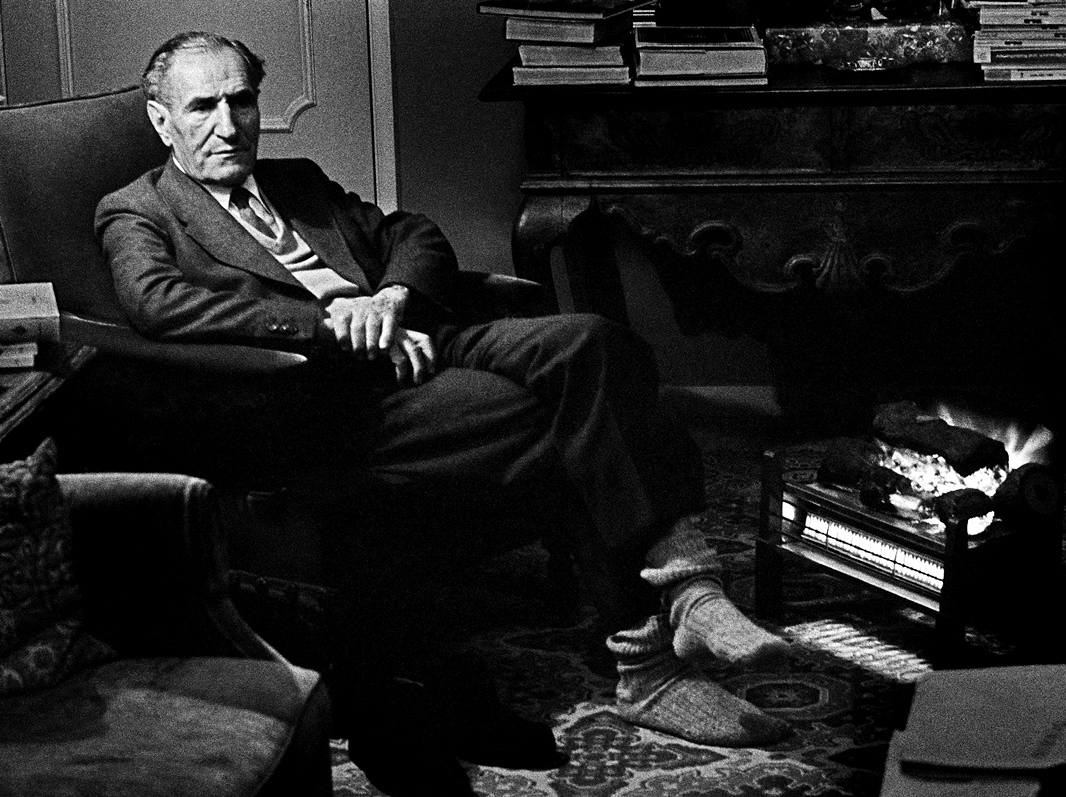

| Micheliny Verunschk. Foto: Renato Parada. |

De acordo com dicionários e outros resultados da internet, concentricidade é a qualidade daquilo que é concêntrico. O que, por sua vez, diz-se, em geometria, de figuras que possuem o mesmo centro, como um círculo menor dentro de um outro maior, que o abarca. Essa ideia de concentricidade espelha o que se pode chamar de esquema formal do novo romance da escritora pernambucana Micheliny Verunschk, Depois do trovão. O leitor, entretanto, deve proceder com cautela diante dessa proposição crítica: ainda que se trate de um romance experimental em seu trabalho com a linguagem, não se tem aqui um daqueles livros geométricos à Osman Lins ou Cortázar, muito menos aquelas estapafúrdias aventuras matemático-literárias dos franceses do Oulipo. Aqui a linguagem narrativa, ao misturar elementos do português com vocábulos e estruturas linguísticas do tupi antigo, do nheengatu e de outras línguas indígenas, infunde uma dose de experimentação que busca inserir (poder-se-ia dizer “concentricamente”) uma dimensão histórica e total dentro de um universo íntimo, e vice-versa. Trata-se da “guerra dentro da Grande Guerra”, expressão que cunha um dos capítulos da obra e cujo significante reiterado (“guerra”) tem seus significados intercambiáveis entre as duas dimensões do livro durante a leitura, isto é, a guerra pessoal e a guerra histórica.

O narrador, de nome Auati, filho de uma mulher indígena e um frei jesuíta, rememora as passagens de sua vida em meio às guerras de expansão territorial da Coroa Portuguesa nas terras dos povos originários durante o século XVII. Esses conflitos foram responsáveis pelo extermínio massivo de povos indígenas que viviam no que hoje é a região Nordeste do Brasil, de maneira que se instala, prima facie, a contradição e a ambiguidade que marca o posicionamento do narrador: uma pessoa dividida entre duas ascendências, um participante direto, ainda que menor, do genocídio dos povos de quem descende. Em suma, aquilo que narra é a manifestação pessoal de antagonismos históricos. O narrador-protagonista de Verunschk acaba sendo, portanto, parte Paulo Honório — seja pelo recurso ao documento escrito e elaborado como forma de lembrar, seja pelo remorso que leva consigo –, parte Riobaldo — pelo contar serpenteante, vagaroso, mediado pelo olhar da velhice. Há ainda um terceiro elemento digno de nota, mas que me resguardo de abordar para não prejudicar a experiência do leitor.

“Porque há diversas vidas que cabem nessa minha, dou por fé.

Tantas vidas que dou de julgar que viver é carregar um saco adonde as cousas vão sendo ajuntadas e é por ter tantos haveres e trempes enfiados nessa algibeira que viver tem me pesado nos ombros, no lombo, no corpo inteiro. E me adoecido, jucapiruera, ente mui perto da morte que dou por vista de agora ser. E tiro do matolão esses bregueços. Ora de modo justo, bem numerado: o lugar donde nasci, os lugares adonde me levaram, aqueles sítios donde fui por vontade própria; ora tiro essas cousas tudo de modo emaranhado, as desgraças todas, as refregas, a rapina da guerra.” (Verunschk, 2025, p. 29)

Aliás, de Rosa e seu Grande Sertão a autora empresta muita coisa, e o faz sem pudores. Estão no livro de Verunschk o narrador em primeira pessoa que relembra em passo errante as peripécias de infância e de guerra, saltando com certa liberdade por sobre a linearidade temporal e as deferências à cronologia; a experimentação com a linguagem, que mistura oralidade, escrita, português moderno e arcaico; e a atração pelo sertão enquanto cenário externo e interno, substituindo, todavia, a alta carga de misticismo cristão do livro do escritor mineiro pelas mitologias tupi e guarani. Movimento ousado, colocar-se à sombra tonitruante de um monumento literário do quilate da obra de Rosa, para não mencionar as inevitáveis alusões temáticas a Euclides da Cunha, por exemplo.

Mas Verunschk injeta algo de diferente em sua obra que a aparta dessas influências. O afetamento da sua linguagem, por exemplo, parece muito mais adaptado a um dialeto literário contemporâneo, marcado pela frase de impacto instagramável. Entretanto, o esmero com o complexo trabalho linguístico realizado no texto por vezes alcança efeitos de rara beleza, de modo que o caráter postiço de seu estilo constitui, ao mesmo tempo, sua fraqueza e sua força. Observe-se, por exemplo, o recurso ao isolamento gráfico de alguns trechos em Depois do trovão. São geralmente períodos curtos, a fim de alçar, pelo destaque, o registro a um patamar poética e narrativamente mais elevado, o que por vezes soa fajuto, afetado demais. Mark Twain dizia que um escritor não deve usar pontos de exclamação, pois é como rir da própria piada. Pessoalmente não tenho nada contra o uso da exclamação, mas há algo no centro da proposição radical do escritor estadunidense que penso se aplicar ao caso que comento. Ao destacar os trechos de suposto maior impacto, o livro se regozija dos próprios feitos antes mesmo de alcançá-los plenamente, como quem dá de cortesia uma frase para postar nos stories.

O protagonismo do romance, assim, é ocupado antes pelo trabalho cuidadoso da linguagem do que por personagens marcantes ou acontecimentos que se fixam na mente do leitor. Há, claro, uma ou outra passagem de enredo memorável, mas a verdade é que a própria forma de rememoração efetuada pelo narrador, já próximo da morte e debilitado, se ajusta muito mais à elaboração de uma galeria de vultos notáveis. “A mor de contar tais relembranças, foi que puxei o rapé devagarinho.” É pelo influxo das ações narcotizantes do rapé que o narrador molda seu relato, de modo que “a relembrança ora que se acende, ora que se apaga”, cambaleando entre a intimidade do relato pessoal e a ferocidade da crônica de guerra, mas sempre seguindo um itinerário esvoaçante.

Não seria despropósito algum dizer que Depois do trovão se beneficiaria, por vezes, de uma maior concentração dramática, entretanto é recompensadora a aposta da autora na criação de um universo ficcional que se sustenta pela experimentação com a linguagem, ainda que a afetação de certos maneirismos faça a obra incorrer em alguns deslizes. É uma pena, ainda que Verunschk insista em suplementar a ordem ficcional de sua obra com certos “enxertos de realidade”, como, aliás, já havia feito em O som do rugido da onça. Esse procedimento altera o registro da narrativa para uma visada aparentemente externa que, no caso, é uma matéria jornalística (na verdade inventada pela autora) sobre uma múmia encontrada por arqueólogos na Paraíba que elucida o destino de alguns personagens do romance. O recurso incomoda não por si só, mas pela maneira como, ao conduzir o leitor, nas últimas linhas, a uma certa “moral da história”, denuncia uma baixa confiança no poder do próprio relato ou mesmo a impossibilidade de fincar os pés na literariedade do universo criado. É a autora injetando, de maneira óbvia, um olhar exterior que “explica” em algum nível o sentido contemporâneo da matéria histórica narrada.

Ao lidar narrativamente com temas que podem suscitar no leitor calejado comparações pouco favoráveis à escritora, Micheliny Verunschk demonstra coragem e, acima de tudo, competência para manejar, no plano da invenção literária, uma matéria árida. Ainda que faça concessões a certos cacoetes de escrita contemporânea, Depois do trovão é um acerto e demonstra uma maturidade cada vez maior da autora.

______

Depois do trovão

Micheliny Verunschk

Companhia das Letras, 2025

232p.

Comentários