Simpatia pelo senhor Scorsese

Por Ernesto Diezmartínez

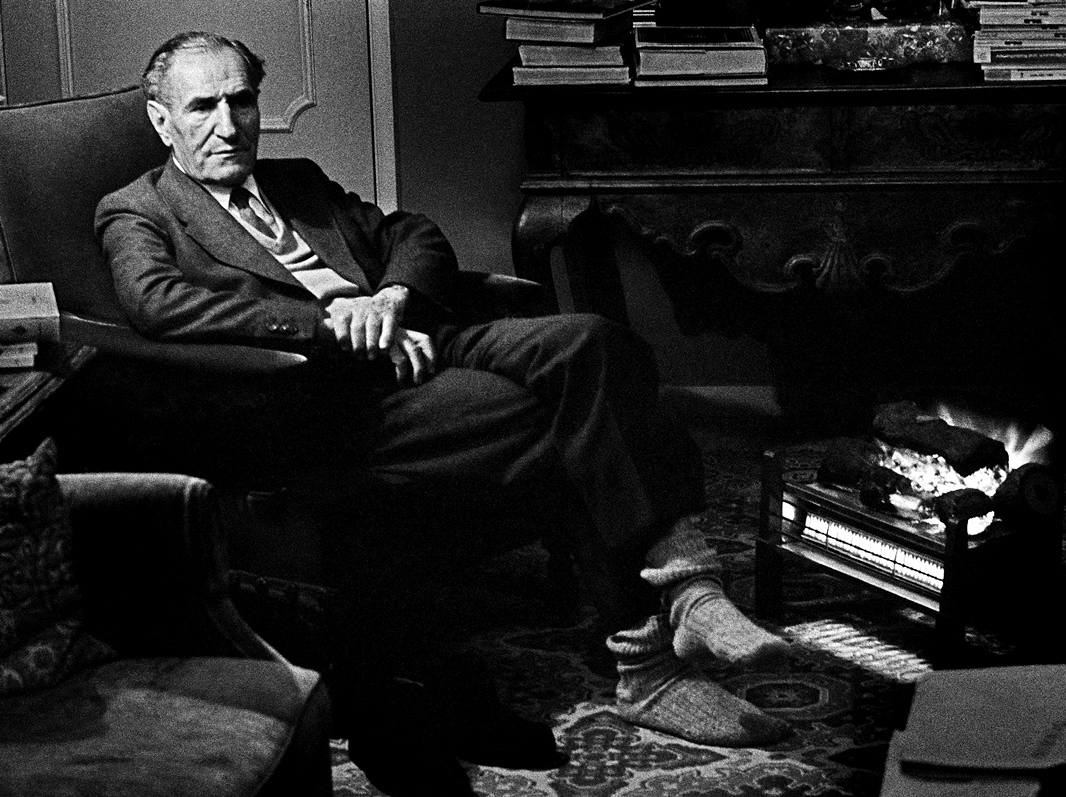

“Desde que me lembro, sempre quis ser diretor de cinema.” Essa poderia ter sido a empolgante frase de abertura da biografia de Martin Scorsese, se ele mesmo a tivesse narrado como uma série documental para a televisão. Rebecca Miller, diretora de Mr. Scorsese (Estados Unidos, 2025), uma minissérie de cinco episódios disponível na Apple TV que apresenta a vida e a obra do grande cineasta ítalo-americano, tem uma ideia diferente de como contar essa história, tanto dentro quanto fora dos sets de filmagem.

Mr. Scorsese foi concebida, desde o início, não como uma cinebiografia tradicional, mas como um retrato pessoal multifacetado, construído, pode-se dizer, a partir dos princípios do cubismo sintético. Assim, a cineasta, roteirista e atriz Rebecca Miller retornou às suas raízes como estudante de Belas Artes, pintora, escultora e ilustradora, entregando uma envolvente colagem cinematográfica scorsesiana, construída a partir de diversos depoimentos — de amigos, familiares, colegas, colaboradores e críticos do cineasta — fragmentos-chave de muitos de seus filmes — desde os storyboards de infância até sua obra mais recente, Assassinos da lua das flores (2023) — da música que acompanhou não apenas toda a sua filmografia, mas sua própria vida do começo ao fim (aqui está uma playlist da série, caso queiram) e, claro, as memórias, reflexões e até mesmo confissões profundamente pessoais do diretor de Taxi Driver (1976), que em mais de uma ocasião se abre para Miller, para a câmera e para nós, para relembrar não seus triunfos — que, em última análise, sempre se mostraram efêmeros — mas suas muitas fraquezas, seus grandes tropeços e até mesmo seus enormes fracassos, tanto artísticos quanto de outras naturezas. Qualidades pessoais que o tornaram quem ele é hoje.

Mr. Scorsese — como Sharon Stone o chama, com uma mistura de familiaridade divertida e respeito reverencial no primeiro episódio — não revela grandes surpresas da obra do cineasta, nem sobre sua conhecida vida privada: o nascimento em uma família ítalo-americana de origem siciliana, a asma infantil que o obrigava a ficar em casa assistindo a filmes antigos na televisão, o que alimentou sua fervorosa cinefilia (“Obrigado, asma!”, diz Spike Lee, rindo), seu desenvolvimento juvenil em Caminhos perigosos (1973), durante a adolescência, onde conheceu e conviveu com as versões da vida real de alguns de seus futuros personagens de cinema, sua vocação inicial para o sacerdócio — que abandonou muito em breve porque, parafraseando um de seus amigos, “não conseguia parar de olhar para as mulheres” — e sua escolha radical de se tornar diretor de cinema, uma vocação incomum não apenas em sua família, mas também em seu círculo social.

Grande parte do que Miller relata no primeiro episódio, “Estranho numa terra estrangeira”, foi contado pelo próprio Scorsese em outras entrevistas e até mesmo em seus filmes autobiográficos, sejam eles diretos (como Ítalo-Americano, 1974) ou indiretos, como os inestimáveis documentários para cinéfilos Uma viagem pessoal pelo cinema americano (1995), sobre os filmes de Hollywood das décadas de 1940 e 50, e Minha viagem à Itália (1999), sobre o cinema italiano que ele conheceu na infância. Tampouco é novidade a crônica de seus turbulentos “anos de cocaína”, que testemunhamos no segundo capítulo intitulado “Toda essa filmagem não é saudável”, quando o cineasta estava à beira da morte por causa de seu vício desenfreado e foi salvo por Robert De Niro, que lhe ofereceu a oportunidade de dirigir Touro indomável (1980), um filme pelo qual Scorsese não tinha o menor interesse.

Contudo, entre um testemunho e outro, entre uma reflexão e a seguinte, certos fios condutores emergem — nos interstícios de cada capítulo, em meio às memórias, confissões e fragmentos de filmes e música entrelaçados por Miller e seu editor, David Bartner — que nos ajudam a mergulhar mais fundo na vida, na obra e na própria personalidade do cineasta. Por exemplo, ter testemunhado, na mais tenra infância, certo humilhante episódio paterno, que, muitos anos depois, ainda o comove profundamente, visivelmente, como o final devastador de Ladrões de bicicletas (De Sica, 1948). Ou o papel fundamental desempenhado em seus anos de formação pelo austero padre católico Francis Principe, seu mentor espiritual, que se tornou tão importante para ele quanto seu outro mentor, desta vez no cinema, o patriarca do cinema independente, John Cassavetes, que acabou se tornando sua consciência criativa, como bem observa um dos entrevistados.

Da mesma forma, embora a relação de amor e ódio de Hollywood com Scorsese seja bem conhecida — pelo menos antes de o coroar cruelmente, concedendo-lhe o Oscar de Melhor Diretor por um de seus filmes menos bem-sucedidos, Os infiltrados (2006) — e embora existam inúmeras anedotas sobre como ele teve que lidar, para o bem e para o mal, com os estúdios de cinema hollywoodiano, desde a época em que Scorsese queria cortar o final sangrento de Taxi driver até as dificuldades mais recentes em tirar do papel um projeto tão pessoal quanto Silêncio (2016), Miller enfatiza, no episódio final, “Método diretor”, algo que, neste ponto, é indiscutível: a importância da presença de Leonardo DiCaprio na segunda metade de sua filmografia. Afinal, foi graças ao poder de bilheteria do então jovem astro de Titanic (1997) que ele conseguiu realizar Gangues de Nova York (2002), um projeto ambicioso que Scorsese vinha cultivando há vinte anos, mas que, devido a dificuldades logísticas e ao seu custo exorbitante, nenhum estúdio ousara produzir. A participação entusiástica de DiCaprio nos filmes subsequentes de Scorsese não só permitiu que o cineasta continuasse produzindo projeto após projeto ao longo do século, como também o transformou, involuntariamente, em uma celebridade onipresente do cinema, especialmente após o sucesso de O lobo de Wall Street (2013), que, segundo sua filha Francesca, é o único filme dele que todo jovem já viu.

Há um último elemento desta história de vida que era até então desconhecido: Scorsese como um fracassado homem de família, mas redimido. Após cinco casamentos, quatro divórcios e três filhas com três esposas diferentes, fica claro que, para o biografado Mr. Scorsese nada é mais importante do que o cinema. Este homem vive e respira cinema porque somente isso o manteve vivo. Afinal, o que teria sido dele se De Niro não o tivesse convencido a fazer Touro indomável? Essa vontade incansável, tão próxima do martírio religioso (“Trabalha como um mineiro, mas com a vocação de um padre”, disse Daniel Day-Lewis sobre ele), sem dúvida o levou a nos presentear com algumas das maiores obras cinematográficas da história, mas ao custo de arriscar sua saúde física e mental, bem como seus laços familiares mais próximos, a cada novo projeto.

No momento mais íntimo e menos lisonjeiro da série, Miller apresenta os depoimentos de suas três filhas — Cathy, Domenica e Francesca — que falam dos diferentes “pais” que Scorsese foi, dependendo não apenas de suas datas de nascimento ou de seu relacionamento com suas respectivas mães, mas também da fase profissional que o cineasta atravessava. É evidente que ser Cathy — que cresceu sem a presença de Scorsese — não é a mesma coisa que ser Domenica — que decidiu trabalhar como figurante em A idade da inocência (1993) para que seu pai a visse com o mesmo interesse que demonstrava por seus atores (!) — ou a alegre Francesca, na casa dos vinte e poucos anos, que transformou seu idoso pai em uma adorável celebridade do TikTok.

É perto do final, graças à análise crítica e psicológica do também cineasta Ari Aster, que Miller dá os toques finais ao complexo retrato cinematográfico existencial de Mr. Scorsese. O filho do sério Charles e da extrovertida Catherine fez todos os filmes que fez não apenas porque não sabe fazer outra coisa, mas porque sente que é o que precisa fazer para se perdoar, para se tornar um ser humano melhor, para se conectar espiritualmente com os outros, com todos nós. Ao longo de Mr. Scorsese, Miller destaca que o cineasta já foi, entre seus filmes, o atormentado Charlie (Harvey Keitel) de Caminhos perigosos, o autodestrutivo Jake LaMotta de Touro indomável e o obsessivo Howard Hughes de O aviador (2004). Aster completa esse retrato com lucidez: Scorsese pode ser todos esses personagens, mas acima de tudo, ele é Kikujiro (Yôsuke Kubozuka) de Silêncio, o traidor perpetuamente atormentado, o pecador patético que busca perdão repetidamente. Kikujiro sempre aspira a ser melhor aos olhos de Deus, mas é incapaz disso por sua própria natureza: ele não é forte o suficiente para lutar contra si mesmo, mesmo que continue tentando e, previsivelmente, fracassando.

Essa é a postura moral e espiritual de Scorsese em relação à vida, que, para ele, é o cinema. É necessário seguir em frente, sabendo que haverá contratempos, dificuldades e fracassos pela frente, mas sem jamais desistir. Enquanto houver saúde, haverá vida e, portanto, haverá cinema. É verdade que o Dr. Klein o alertou de que, se continuasse trabalhando dessa maneira, não sobreviveria por muito tempo. Mas esse diagnóstico foi feito há 20 anos. O que os médicos sabem, Mr. Scorsese? Simplesmente continue. Até o fim.

Comentários