Seis poemas de “American Primitive” (1983), de Mary Oliver

Por Pedro Belo Clara

(Seleção e versões)

(Seleção e versões)

|

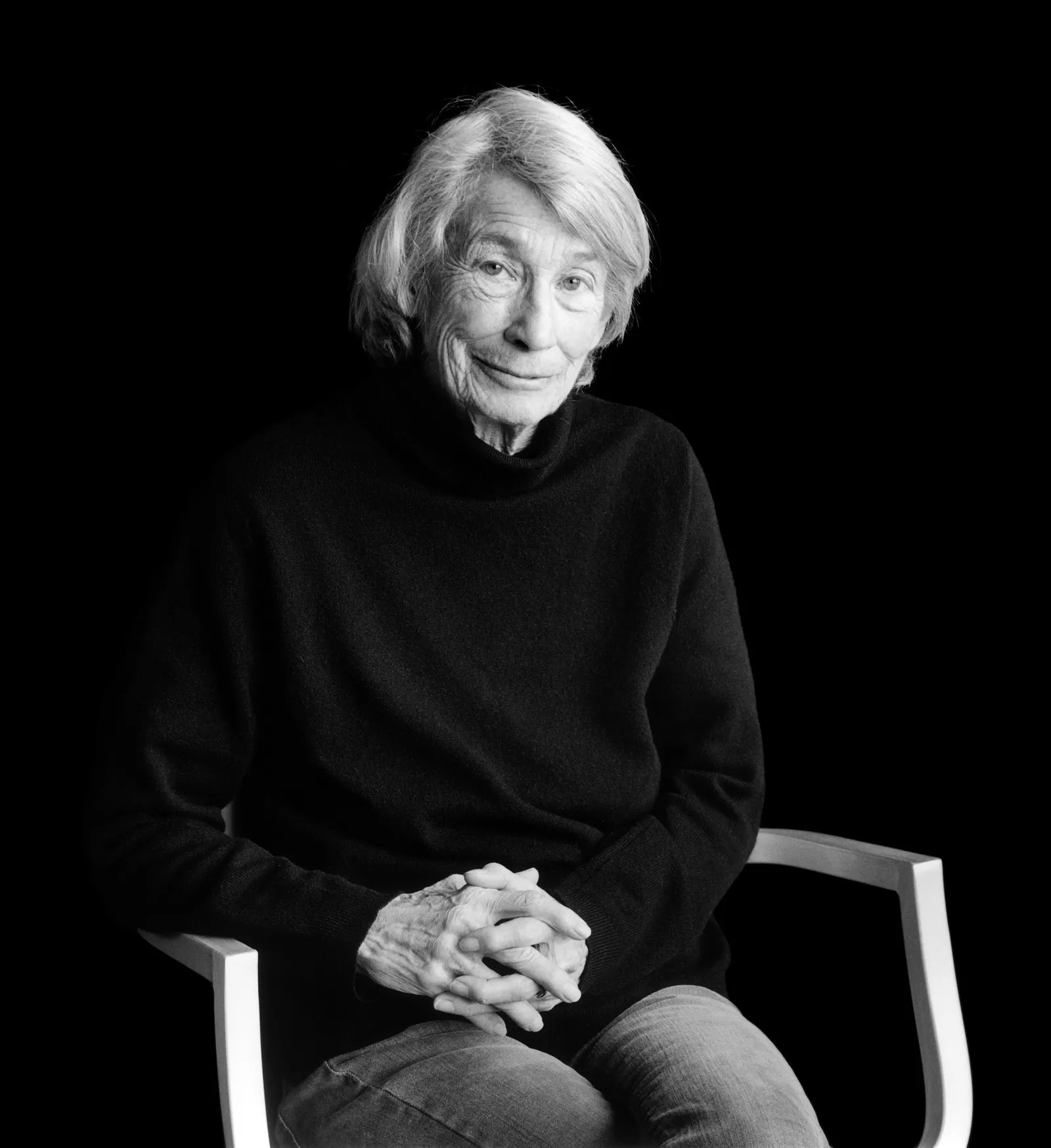

| Mary Oliver. Foto: Mariana Cook |

a mesma em que cozinhava a ceia,

ao anoitecer,

nas florestas do Ohio. Vestia uma

serapilheira e caminhava

descalço, os seus pés tortos como raízes. E para onde quer que fosse

as macieiras floriam na sua peugada, tão encantadoras

quanto jovens raparigas.

alguma vez o maltratou, e ele, por sua vez,

tudo honrou, toda a criatura de Deus! nem hesitava,

numa noite chuvosa,

em partilhar o abrigo dum tronco oco, bem junto

a qualquer criatura que lá estivesse: cobras,

talvez um guaxinim ou um urso parecendo uma enorme laje.

cuja casa de seus pais por vezes o recebia em visita:

apenas por uma vez

falou sobre mulheres, e aqueles olhos cinzentos

tornaram-se gelo. “Algumas

são falsas”, sussurrara — e ela sentira

a dor de tais palavras, recordando-a

até tarde em sua vida.

prosperaram, e ele tornou-se

lendário entre as suas gentes,

fazes o que podes se o puderes; seja qual for

ou viver, continuar em frente,

tendo algo com que se importar. Na primavera, no Ohio,

nas florestas que sobraram ainda consegues encontrar

os seus vestígios: manchas

de frio fogo branco.

e a grande espera termina.

cai sobre as ervas.

entre respirações, indolente de tão exausta.

que sua mãe é, mas mais pequena.

como um sonho debaixo das árvores.

cheio de flores rosa e amarelas

Apenas podia olhar.

que alguma vez vi.

o azul do céu tomba sobre mim

e desejo viver de novo toda a minha vida, começar outra vez,

selvagem.

começou a cair

esta manhã, e continuou

o resto do dia, a sua branca

retórica levando-nos ao porquê, como,

de onde tamanha beleza e qual é

o seu sentido; que febre

de mistério! fluindo

pelas janelas, uma energia

que parece nunca se esgotar, nunca ser

nada menos que admirável! E apenas agora,

alta noite,

finalmente termina.

O silêncio

é absoluto,

e os céus ainda amparam

um milhão de velas; em lugar nenhum

se encontram coisas familiares:

estrelas, a lua,

a esperada escuridão

que todas as noites se transforma.

As árvores cintilam como castelos

de fitas, os largos campos

lentamente ardem de luz,

o leito dum riacho passa

carregado de colinas cintilantes;

e embora as questões que todo o dia

nos assaltaram permaneçam —

nem uma só resposta foi encontrada —

caminhando agora ao ar livre,

entrando no silêncio e na luz

debaixo das árvores,

e através dos campos,

tudo parece uma coisa só.

dedos de luz, em forquilha,

chegam lisos do oriente,

sobrevoam-te,

e o que da noite sobrou —

as suas negras cascatas,

a sua dúvida cobarde —

dissolve-se como gravilha

assim que surge o sol

arrastando nuvens

de lã rosa e verde,

incendiando os campos,

transformando os lagos

em pratos de fogo.

As criaturas

são cintilações escuras

que vais descortinando,

uma a uma,

com o ascender da luz —

grandes garças azuis,

patos-carolinos agitando

as suas cristas cintilantes —

e mergulhado até aos joelhos

em rasas águas púrpuras

um veado sacia a sede:

quando regressa,

a água de prata

quebra como seda,

agitando o céu,

e então sabes-te curado

da noite, o teu coração

quer mais, estás pronto

a erguer-te e observar!

a seguir apressadamente

para qualquer lugar!

a acreditar em tudo.

estão a transformar

os seus próprios corpos

em pilares

exalam a encorpada

fragrância da canela

e da realização,

das taboas

estão prestes a rebentar, flutuam

por sobre os ombros azuis

e todo o lago,

não importa qual seja

o seu nome, é

A cada ano,

tudo

o que aprendi

leva-me de volta a isto: os fogos

e o negro rio da perda,

que na outra margem

cujo significado

nenhum de nós alguma vez saberá.

Para viver neste mundo

de fazer três coisas:

amar o efémero;

segurá-lo

que a tua própria vida depende disso;

e, quando chegar a hora de o libertar,

deixá-lo ir.

são exuberantes e prosperam. Também elas

recebem os melhores cuidados,

como tu e tantos outros, anónimos,

nos quartos limpos que ficam por cima desta cidade,

onde dia e noite os médicos continuam

a chegar, onde intricadas máquinas

registam com fria devoção

o murmúrio do sangue,

o lento consertar dos ossos,

o desespero mental.

na luz dum dia de verão,

sentamo-nos debaixo das árvores —

castanheiros, um sicómoro e uma

nogueira-preta cismando,

erguendo-se para além duma sebe de lilases,

tão antiga quanto o edifício de tijolo vermelho

por detrás deles, o hospital

original, construído antes da Guerra Civil.

Sentamo-nos juntas na relva, de mão dada,

enquanto me dizes que te sentes melhor.

aqui vieram, retirados de comboios lentos em camas de lona,

os rubros e hediondos campos de batalha deixados para trás,

ficando todo o verão nos pequenos e abafados quartos,

enquanto os médicos faziam o que podiam, ansiando

instrumentos ainda por criar, remédios ainda por descobrir,

conhecimentos ainda não adivinhados; e quantos morreram

a olhar as folhas das árvores, cegos

ao terrível esforço daqueles que os tentavam manter vivos?

Olho nos teus olhos,

e também cheios de humor, mas nem sempre,

e digo para mim mesma que te sentes melhor,

pois a minha vida sem ti seria

um lugar de árvores secas e quebradas.

Mais tarde, atravessando os corredores até à rua,

volto para atrás e entro num quarto vazio.

Ontem, estava aqui alguém com um rosto ofegante.

Agora a cama foi feita de lavado,

as máquinas foram todas retiradas. O silêncio

permanece, profundo e neutro,

enquanto fico aqui, amando-te.

______

Mary Oliver, uma das autoras mais

populares da poesia norte-americana, nasceu em setembro de 1935 na localidade semi-rural

de Maple Heights, no estado do Ohio. Os primeiros anos vividos nesse lugar de

vincado traço campestre marcariam indelevelmente a sua experiência de vida e,

mais tarde, a sua própria poesia.

Filha dum professor de liceu, seria

de supor uma certa estabilidade a diversos níveis nos primeiros anos de vida.

Porém, a sua infância foi bastante dura. Já na segurança concedida pela

distância que resulta do passar dos anos, Oliver admitiria ter nascido no seio

duma família disfuncional. Como se tal facto, por si só, não apresentasse já

sérios desafios, a poetisa, ainda muito jovem, fora abusada sexualmente. O

execrável acto provocou-lhe pesadelos recorrentes e, tanto quanto se soube, o

crime terá passado impune — como acontecia, com lamentável frequência, naqueles

tempos mais remotos e em comunidades rurais muito fechadas. O trauma

acompanhar-lhe-ia nas décadas seguintes, influenciando até a sua escrita, mas

dum modo positivo, muito distinto do que se poderia esperar num caso assim.

Auxiliou não só na formação do próprio acto criativo como também na sua temática

essencial, pelo menos num primeiro período — só muito mais tarde incorporaria

um cariz realmente pessoal no seu trabalho.

Neste contexto complexo e árduo de

suportar, o mundo além-portas surgiu-lhe, portanto, como um apetecível meio de

fuga. Mary costumava caminhar com grande frequência e ler ao ar livre, passando

grande parte dos seus tempos de criança no exterior, em contacto com todas as

pequenas maravilhas que a natureza lhe poderia oferecer. Ia construindo assim o

tecido da sua própria poesia, sem qualquer surpresa muito mais dirigida ao

mundo natural do que ao denso e confuso mundo do Homem, um emaranhado de

relações desequilibradas, ambições fúteis e fantasias tolas.

Escreve os primeiros poemas com

catorze anos como quem cria um mundo só seu, mas feito de palavras. Terminando

o liceu, entra numa academia de música. Porém, a experiência não seria

duradoura. Em todo o caso, havia já decidido partir, sem reservas, da sua terra

natal.

Aos dezassete anos visita a casa

da poetisa e dramaturga Edna St. Vincent Millay (1892 – 1950), a primeira

mulher a vencer o Pulitzer na categoria de poesia — em 1923, acrescente-se.

Trava conhecimento e ganha a amizade da irmã da poetisa e, juntas, por alguns

anos em diante, iriam organizar o trabalho disperso de Edna, tanto poemas como

cartas. Embora trabalhasse na casa como secretária da irmã, Mary frequentaria,

no tempo devido, duas universidades, sem que tenha concluído qualquer curso.

Numa das várias visitas que

realizou à propriedade da falecida poetisa, Mary conhece Molly Malone Cook, uma

fotógrafa que seria a sua companheira de vida por mais de quarenta anos.

Viveriam juntas no estado de Massachussets, daí que Mary tenha sido

considerada, ainda em vida, e já com obra feita e reconhecida, como uma das

sete maravilhas desse estado norte-americano. Molly tornar-se-ia a sua agente

literária, e somente após a morte desta, em 2005, Mary Oliver decide mudar-se

para a Flórida, onde permaneceria até ao fim dos seus dias.

Mas não nos adiantemos na

cronologia. Retomando a linha do enunciado, diga-se que Mary Oliver decide

publicar o primeiro livro de poemas em 1963, quando contava vinte e oito anos

de idade: No Voyage, and Other Poems. O sucesso é algo moderado, e a poetisa

fica quase uma década até lançar o próximo, de seu nome The River Styx,

Ohio, and Other Poems, em 1972. No entanto, nesse intervalo vence o prémio

concedido pela Sociedade Americana de Poesia, o Shelley Memorial Award, um

galardão em formato de bolsa, atribuído a um poeta vivo reconhecido pelo seu

talento e necessidade financeira.

No início dos anos oitenta, após

vencer um prémio dedicado ao ensino e às artes outorgado pela Fundação

Guggenheim, Mary Oliver começa a leccionar numa universidade privada de

Cleveland, no seu estado natal do Ohio. O primeiro livro da década obtém um

sucesso assinável, sendo claramente a sua primeira e maior conquista. Trata-se

de American Primitive, a obra contemplada nesta edição (embora através

duma brevíssima amostra), um trabalho que seria dignificado com o Prémio

Pulitzer. É uma obra muito americana, diga-se, onde existe o risco do seu

completo sentido e magnificência passarem ao lado dum leitor estrangeiro, mesmo

que mantenha intacta a maravilhosa viagem que propõe. Os seus poemas celebram

paisagens, regiões remotas, pequenos segredos que até os próprios locais desconhecerão,

personalidades de outrora, mas tão vincadamente americanas, com seu espírito

pioneiro e pouco convencional. É um hino ao mundo natural americano, muito mais

que aos habitantes em si. Num sentido lato, uma celebração da vida nas

múltiplas formas que esta assume.

Dois anos depois de conquistar o

prestigiado galardão, Mary Oliver torna-se “Poeta Residente” na Universidade de

Bucknell, na Pensilvânia. Pelos anos vindouros seguirá a via do ensino e ainda

arrecadará mais dois prémios de destaque (e isto para apenas nomear alguns),

concedidos a obras suas: em 1990, o Prémio PEN de New England, pela obra House

of Light e, em 1992, o National Book Award pela colectânea New and

Selected Poems. A década de noventa trará igualmente à luz dos dias uma

nova faceta da poetisa: a de ensaísta. Vários trabalhos seus nesta área foram

compilados nas edições de 1996, 1998 e 2001 da antologia Best American

Essays.

Como antes já terá sido possível

constatar, grande parte da obra poética de Mary Oliver incide sobre o mundo

natural, ao invés de contemplar o Homem ou isolar-se nas suas experiências

pessoais, aprofundando sentimentos e pensamentos. O impulso da escrita nasceu

em si como uma necessidade de fuga e refúgio dos negrumes que assombravam a

infância, pelo que Mary foi levada, mesmo inconscientemente, a uma dimensão

mais profunda de ser. Com isto apurou a sua visão, o que se traduz num trabalho

que, sendo simples e tantas vezes coloquial, embora elegante e eloquente, é

dotado de grande sensibilidade, sempre com enorme apreço pelos detalhes, capaz

de extrair – dádiva suprema — o mais significativo conselho da ocorrência mais

banal. Dizemos, sem hesitação, que possui a profundidade das coisas simples —

daí que tenha o condão de cintilar numa singeleza ímpar.

Embora este registo nunca tenha

ficado realmente diluído, é verdade que o passar dos anos trouxe o foco mais

para o lado pessoal. Certos poemas poderão parecer desabafos, esboços algo

diarísticos, mas nunca se perde um teor de diálogo com o leitor, que decorre

num ambiente íntimo de leveza e liberdade. Mary Oliver, figura reservada e

pouco dada a grandes aparições públicas, é uma poetisa luminosa que nos recorda

o prazer das pequenas coisas, levando com isto ao despertar, no coração do seu

leitor mais atento, dum apelo por uma existência mais autêntica, mais em

sintonia com a origem de todos nós: a Terra donde viemos e à qual

invariavelmente retornaremos.

Não causa dissonância à nossa

sensibilidade saber que os seus poetas favoritos eram autores do calibre de

Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson ou Henry David Thoreau, pois as suas

influências são irrefutáveis. A própria também admitiu ser uma grande

apreciadora dos poetas místicos Rumi e Hafiz, assim como dos românticos John

Keats e Shelley (teria, inclusivamente, um cão chamado Percy, o nome próprio,

como se sabe, deste último). Parece-nos que soube sempre retirar o melhor de

cada um e aplicá-lo num modo muito próprio na sua expressão poética, criando um

traço novo e pessoal, já distante das propostas deixadas pelo trabalho daqueles

que mais admirou.

Toda a sua poesia, com poucos

desvios, é atravessada por uma linha fremente de deslumbramento, a graça maior

de quem consegue descobrir algo de novo a cada novo dia, mesmo que esteja no

mesmo lugar do dia anterior. A tremenda explosão sentida por quem sabe o mundo

renascido após o render da noite vibra, serena, por detrás de cada verso seu.

Ainda que, sendo humana como todos nós, e com um passado pleno de memórias

obscuras, Mary Oliver abra o espaço devido às maiores dúvidas da Humanidade, se

bem que diante de tanta maravilha retratada e partilhada as mesmas acabem por

perder o seu sentido e a angústia da não resolução. Indo um pouco mais longe,

chegamos àquele que talvez seja o maior aspecto plantado em si pelas leituras

dos poetas místicos atrás referidos: o diluir de fronteiras entre observador e

coisa observada, nascendo assim uma poesia de integração que logo ascende a um

plano universal, ainda para além do estado de irmã-árvore e irmão-rio, mas de

certeza plena e pura em “sou a árvore e o rio, o rio e a árvore são o que sou”.

Em 2012, Mary Oliver ultrapassou

um difícil diagnóstico de cancro no pulmão, permitindo ainda a edição de mais

quadro volumes, datando de 2015 o seu último livro de originais: Felicity.

Em 2017, lança a amplamente divulgada e aclamada colectânea Devotions,

tendo falecido dois anos depois, em janeiro de 2019, vítima dum linfoma. Tinha

então oitenta e três anos de idade.

“Quando tudo terminar, quero poder

dizer: toda a minha vida

fui uma noiva casada com o

deslumbramento.

Eu era o esposo, levando o mundo nos

meus braços.”

“When Death Comes” (em excerto), New and Selected Poems (1992)

Comentários