As divagações existenciais de um português pós-moderno. Análise crítica da obra “As intermitências da morte”, de José Saramago

Por Lucas Pinheiro

|

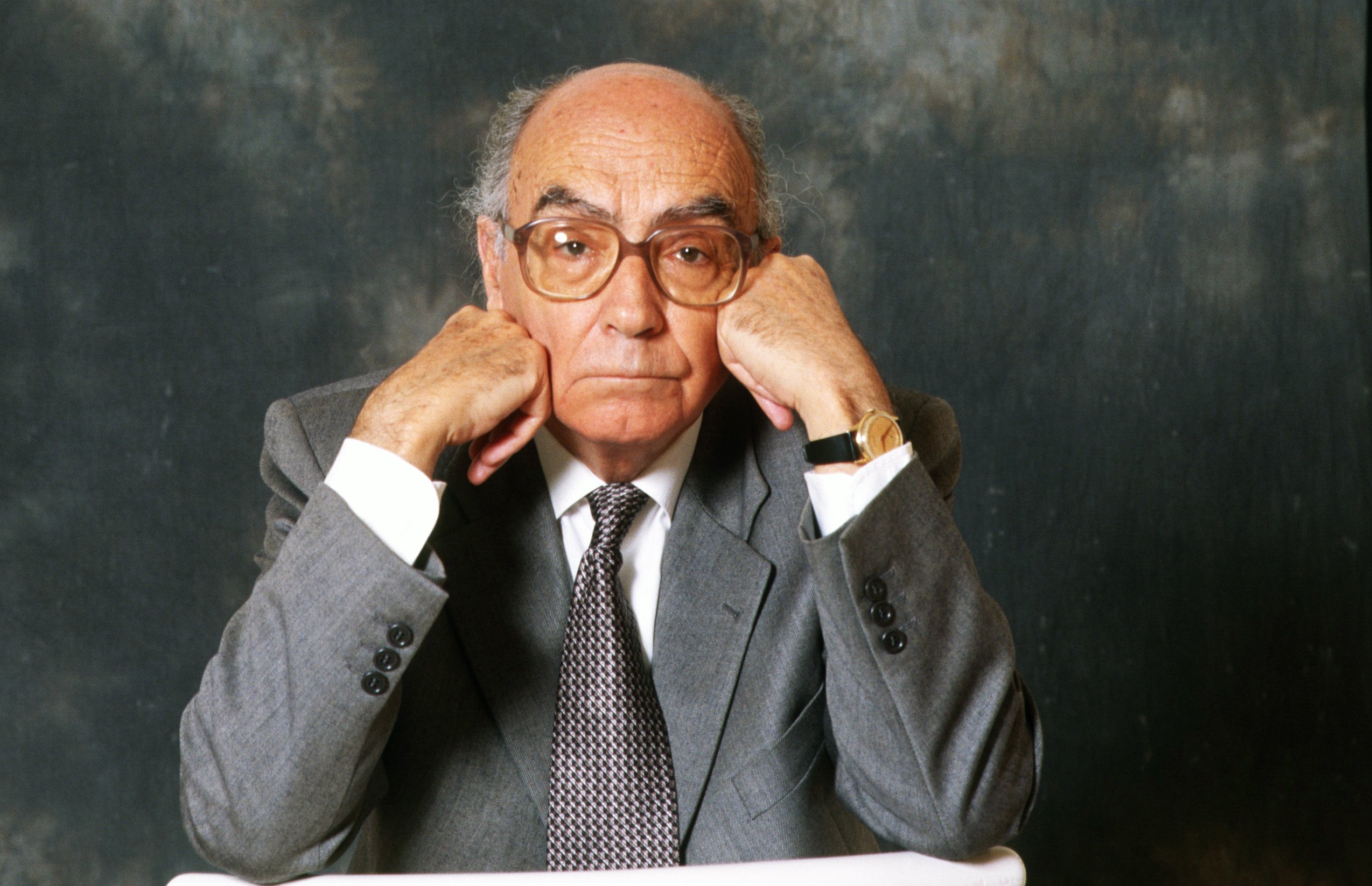

| José Saramago. Foto: Leonardo Cendamo. |

Seria simples vir aqui e comentar sobre as

características técnicas e estilísticas de Saramago, mas você, leitor

instruído, com certeza já sabe, e entende, que ele foi um autor de apostas

ousadas em sua literatura. Quem diabos deixaria toda uma população cega em um

de seus romances? Apenas um autor demiurgo de veemente agilidade, é claro. Ora,

primeiro ganhador português do Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, de

modo irreverente, neste livro que resenho, propõe reflexões sobre a morte e

outras instâncias da vida humana, sendo esta a protagonista absoluta da narrativa,

enquanto constrói críticas à sociedade, revelando sua hipocrisia, sem intermitências,

à luz da morte — desafiando a própria mortalidade enquanto subverte,

ironicamente, o tema desgastado da imortalidade.

Eis que, no primeiro dia do ano, em um país

sem nome, a morte resolve tirar férias e, inicialmente, isso é motivo de festa!

Em pouco tempo, entretanto, sua ausência desencadeia uma calamidade que, em

condições romanescas, conduz o leitor à real imprescindibilidade da morte para a

preservação da vida. Mesclando causos absurdos, como as pessoas envelhecendo e

se deteriorando, até os devotos ao clero, que, preocupando-se com o fato de a vida

após a morte se tornar uma questão sem sentido, enxergam, portanto, que sua

doutrina também o é. Saramago perfaz uma dupla realidade encenada por milhões

de pessoas que, felizes pelo desaparecimento da morte, percebem-se

paradoxalmente aliviadas quando ela volta a ter sua presença, pois, se não

começarem a morrer de novo, não terão futuro.

O autor enseja um prisma panorâmico dos

acontecimentos, das instituições religiosas, do Estado e do capitalismo, cada um

atuando, é claro, em defesa de seus interesses; entretanto, chega a ser cômico

que, como uma forma de compensação, um setor econômico clandestino surja, possibilitando

que pessoas sejam levadas para além da fronteira, onde ainda há morte,

restaurando em alguma medida a velha ordem natural da comédia humana.

Quando sua trama começa a perder força, ainda

nem mesmo na metade da obra, Saramago resolve agitar as coisas com uma

misteriosa carta, de autoria da própria morte, anunciando que seu pequeno experimento,

e seus consequentes resultados deploráveis, terminará à meia-noite.

A personificação da morte se torna, assim, a

primeira personagem explorada, de fato, na narrativa. Interessante que, sendo

uma morte com “m” minúsculo, esta não é, ou ao menos não passa a ideia de ser,

uma representação de certa nobreza, nem de uma figura ilustre, de realidade invisível,

cega, e implacável. Ela é, na verdade, uma morte desajeitada e sozinha, que

reconhece o seu erro aos interlocutores como se fosse parte dele, senão parte

dos próprios interlocutores — uma alguém, portanto. Uma alguém de esqueleto

cansado embrulhado em trapos de lençol, habitando um quarto frio em que a

mobília se restringe a uma cadeira e uma mesa, sua foice enferrujada e algumas

dezenas de papéis avulsos. No entanto, demonstrando consciência de si, e para compensar

sua crueldade furtiva, ela começa a enviar cartas de aviso, com uma semana de

antecedência, para que seus remetentes comecem a se preparar para sua iminente

chegada. Porém, a morte, mais uma vez, comete um erro que desencadeia uma

bagunça sem igual, incitando o pânico à luz de sua tentativa de originalidade,

enquanto a população desperdiça sua semana restante como sempre fizeram, ou,

então, buscam alívio na libertinagem. Todavia, as coisas começam a ficar

realmente interessantes quando uma carta passa a ser devolvida à remetente continuamente,

e ela percebe, portanto, que um certo violoncelista, de algum modo, a enganou;

despistando-a.

Esta situação, à vista do narrador, é um escândalo

sem precedentes: alguém que deveria estar morto há dois dias ainda estava vivo!

E isso não era o pior. O tal violoncelista, que estava destinado, desde o seu

nascimento, a morrer após quarenta e nove verões, acabara de completar cinquenta

anos, desrespeitando, assim, a morte como espectadora de seu destino, que já aplaudia

em pé, por ter à sua frente as cortinas da tragédia humana se fechando no palco

do tempo. Sacada genial, admito.

O violoncelista é, também, um solitário. Vive

sozinho com seu cachorro e sua música, alheio às atenções e, principalmente, às

intenções da morte. A partir disso, decerto constrangida, a morte — e Saramago,

para além do caos que é o seu estilo —, brinca com o leitor, desafiando-o.

Determinada a atingir o objetivo que é intrínseco a sua natureza, a morte, então,

assume a forma de uma mulher, com o prévio intuito de conseguir chegar perto o suficiente

do violoncelista e, assim, reivindicá-lo.

Os dois iniciam, por consequência, um flerte

mesclado com mau presságio. E aqui reservo espaço para dizer que Saramago,

quando constrói seus narradores, tende a assumir o papel de manipulador de

marionetes, mas não de causa e consequência. Muitas vezes abrindo as cortinas

do palco para os espectadores — aqui, leitores — refletirem sobre os elementos que

se encontram às ocultas, demasiado parecido com Nabokov que, também, traz sofisticadas

ideias lúdicas que deixam matéria escura suficiente para que mentes curiosas possam

devanear e mergulhar nelas depois. Segredos ainda debaixo de sombras escondidas

nas entrelinhas e, apesar da esperteza e profundidade dos dois autores em peças

de seus quebra-cabeças narrativos já trazidas à tona, não se pode deixar de

pensar que algo está faltando, visto que alguns elementos recorrentes em suas obras

parecem implorar por atenção e, por vezes, acabam ignorados ou emudecidos.

Neste romance do português, espelhando o que decerto faria o russo, o distanciamento

torna difícil adivinhar para onde o desejo crescente do violoncelista o levará:

atração, obsessão ou destruição. E é a partir desse trabalho com a perspectiva,

com a desordem própria de estar no mundo, com o desespero, que Saramago se torna

também possível de ser visto sob um aspecto demasiado filosófico e, em

específico, existencialista.

A morte tem o poder de ceifar o violoncelista,

e ainda assim ela vacila. Claro, o casal acaba cometendo o maior erro da vida

humana: apaixonam-se e, por meio de seus erros e de sua vulnerabilidade, a

morte encontra um caminho de fuga de sua própria natureza, enquanto o

violoncelista, em meio à rotina lamuriante, encontra reservas do que lhe torna

humano: os sentimentos.

A obra de Saramago parte de uma incrível

situação fisicamente impossível e, em seguida, com lógica abstrata e humor

ímpar, passa a desenvolver em detalhes o que se segue. Isso torna a leitura desafiadora,

permitindo o leitor a prestar-se a acompanhar a lógica, concedendo a necessária

descrença, enquanto o deleita com a magnificência e a ironia de sua escrita.

Mas é aí que o brilhantismo da escrita do português cai em problemas, pois

acaba tornando-se histórias intimamente relacionadas ao “eu”, de modo que o

pós-moderno bate à porta mas não chega a entrar, levando sempre para um desfecho

extraordinariamente insatisfatório, levantando a questão do que é, ou o que acaba

se tornando, a escrita de Saramago, visto que uma vez que nos deparamos com alguma

situação, parágrafo por parágrafo, ideia por ideia, o abuso da linguagem é

certeiro e magnífico, como Nabokov também o faz. O português, porém, vacila

quando o todo de sua narrativa é explorado, deixando de resolver seus próprios

desafios — neste caso, ao tangenciar o perigoso limite entre vida e morte, se é

que tal limite existe de fato — de maneira verossímil, ou, neste caso, de qualquer

maneira. E isso é um ciclo sem fim do autor português, decerto genial, mas que,

por exemplo, ao tratar da morte, não consegue senão uma matiz de tudo e nada.

______

As intermitências da morte, José Saramago

Companhia das Letras, 208p.

Ligações a esta post:

Comentários